编辑:丁丽丽

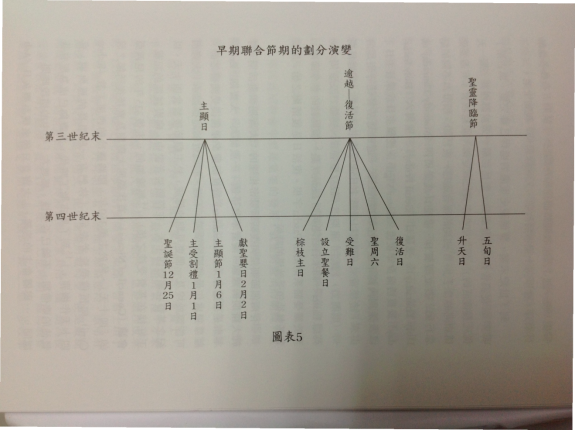

早期教会对于教会节期的安排,与当时他们所重视的信仰观点有很大的关系。也就是说,哪一个信仰的观点在当时的教会被认为是重要的,那么在教会的节期安排方面就会给予更多的考虑。考察三世纪和四世纪教会对于节期安排的考量,会发现当时的教会非常重视三个节期:复活节,圣灵降临节和主显日,这与三个节期背后的神学观念有重要联系。

但是,对比分析下图发现,从第三世纪到第四世纪有一个微妙的细分,也就是在第三世纪末的这三个教会的节期,到第四世纪之后,都被细分为许多个教会的节期,这里边含有许多的基督教真理。下面一一具体阐释。

二三世纪的早期教会,在复活节当天要举行多个基督教信仰的纪念活动,比如耶稣的受难,耶稣被钉死,耶稣的复活。但是第四世纪的时候,西班牙贵族妇女艾吉利亚,她在去往巴勒斯坦朝圣的日记当中,记载了耶路撒冷的教会对于耶稣复活的纪念,已由原来的一天延伸到一个星期,从复活节前一个主日——也就是棕枝主日开始,这也是圣周的缘起。在这一个受难周或者圣周,耶路撒冷教会的崇拜安排把福音书记载的耶稣最后一周的事工复述下来。这对之后教会的崇拜的安排有很大影响。

环顾普世的教会,圣周的崇拜仪式最丰富。比如上海国际礼拜堂在受难周举行多个聚会装备信徒。在棕枝主日,诗班高唱《巍然乘驴歌》或《无量荣光歌》,拿着棕枝进入教堂。

周一至周三

周一、周二、周三,在受难周算是小日子,一般会举行苦路灵修。比如香港圣约翰座堂,牧师会带领信徒在三天内完成对14处苦路的灵修。这种灵修方式最早来自耶路撒冷,后来流行到世界各地。

圣周四

从圣周四开始就有很多重要的崇拜了,在天主教会和主教制的教会,比如圣公会、路德会、北欧路德会,他们就要举行圣油崇拜。在圣油崇拜当中,教会的主教或者监督、会督就要祝圣三种油,这三种油分别是洗礼时候用的油,举行坚振礼时涂抹的油,膏抹病人的油。除此之外,圣职人员还要重申按立的时候,向上帝和上帝的子民所宣布的按立誓约。因此,这个崇拜在一些传统的教会是相当重要的。

在圣周四更普遍的是黄昏时的崇拜,即设立圣餐日的崇拜。英文Holy Thursday,又称Maundy Thursday,Maundy原意是 commandment,就是主的命令,要彼此相爱。有一些教堂会在圣餐当中举行濯足礼。接着的圣餐礼,也称no ending service(一个没有结束的礼拜),就是主设立圣餐日的圣餐礼结束的时候,没有祝福,参加者是默默地离开圣堂的。这是为造就信徒,晓得接下来要发生一些更重要的的事情;并且崇拜本身也是不完全的,因为这时候的圣餐,信徒还不明白,要到他们经历了耶稣基督死而复活的奥迹(mystery)之后,他们才能明白意义,所以这个崇拜之后是没有祝福的。

在崇拜结束的时候,牧师和堂工要把圣坛上的布置全部去掉,比如把十字架用黑布蒙住,把圣坛上的花全部拿掉,使圣坛赤裸在大众的面前,预示接下来在圣周五所要发生的事情。

圣周五

圣周五,也就是受难日,这一天在礼仪学上被叫做“非礼仪日”。所谓的“非礼仪日”指的是在这一天不举行圣餐(普世教会除了荷兰归正宗之外),而是一个很朴素的受难节仪式。牧者通过诗歌、读经、默想,帮助信徒瞻仰十字架。(有一些教会用两根木条做成一个简朴的十字架,把它竖立在圣坛前,让信徒都可以看到。)在这个十字架旁,牧师要宣读谴责词(类似于《耶利米哀书》1章12节,南非的公祷书里有)。

受难日这一天还可以做 Holy hours(圣时灵修)。圣时灵修原本是17世纪南美洲的秘鲁教会的传统,现在世界各地(如菲律宾,英国,中国香港)的教会都会在这一天举行圣时灵修。所谓的圣时灵修,指的是从耶稣上十字架直到耶稣在十字架上断气(中午12点到下午3点),在这段时间教会举行“陪伴耶稣”的特别仪式(例香港圣约翰座堂)。

在12点钟声响起,有一位牧师进入圣坛的讲道台,读经文,唱歌,祷告,(12-15分钟),然后默默地退下,会众在安静祈祷中等待12:30分。然后依次进行,12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30,直到下午3点。在这七个时间点,对应十架七言(耶稣在十架上断气以前说的七句话)进行灵修。

还有一种特别的灵修方式,叫做“黑暗日课”。在受难日,教会里的灯光被调暗,在圣坛燃起七根蜡烛,然后由传道人或者牧师,宣读一句十架七言,并做简短的祈祷或者默想,或者诗班献唱,每一次结束之后熄灭一盏烛光,如此七次侍奉。直到第七盏蜡烛熄灭。之后,会众共诵主祷文,默默离开圣堂。

圣周六

圣周六的晚上(按基督教的时间观念:一天的开始从前一天的傍晚算起),是复活节最早开始的时候,圣周六傍晚的子夜大礼拜,被认为是基督教教会年中最隆重的的礼拜。传统的教会要燃点新火,颂唱复活节赞歌,宣读九段经课,为慕道友举行洗礼,或是帮助教友重申洗礼的誓约,之后一起领圣餐。

下面列出复活节九段经课(选自沈子高主教的著作)作为参考:

第⼀段读经 耶稣复活为教会基础(林前15:12-20)

第⼆段读经 上帝计划中之⽆罪世界(创1:27-31)

第三段读经 枯⾻之异象(结37:1-4)

第四段读经 抹⼤拉的马利亚对主复活之见证(约20:11-18)

第五段读经 多马对主复活之见证(约20:24-29)

第六段读经 彼得对主复活之见证(约21:1-7,15-17)

第七段读经 约翰对主复活之见证(启1:9-18,5:9-14)

第⼋段读经 保罗对主复活之见证(徒26:8-19;林前15:1-8)

第九段读经 新天新地(启21:1-7)

复活节对基督宗教的信奉者来说,是一个非常重要的节期。所以复活节的大礼拜非常的隆重,纪念活动由一天变为一周。四世纪时,又延展至四十天,有了大斋期的节期传统。大斋期(严肃日),天主教称为四旬期,是复活节的预备期。⼤斋期(Lent)的原意为春天。根据美国圣公会弗吉尼亚神学院的教授雷金纳德富勒的研究,大斋期有三个源头。

犹太的传统。犹太人在逾越节要守斋,逾越节是犹太⼈最重要的节期,纪念他们的祖先在摩西的带领下,脱离埃及的奴役⽣活,进⼊上帝给予他们的应许之地。这庆节是在春季尼散⽉第⼗四⽇夜间举⾏,该节的前⼣是斋期,目的在于提⾼犹太⼈参与该历史事件——即脱离奴役、获享⾃由的感觉;禁⾷可以增加祈祷的热诚和迫切感,也是悔罪和哀痛的表⽰。“四十”这个数字,对于犹太人在旷野,摩西的一生,以利亚的一生来说都具有特别的意义,所以教会也创制出了复活节的预备期,就是大斋期。

洗礼的预备。基督徒借着洗礼与主同死同埋葬同复活,参与到耶稣基督死而复活的奇妙作为。早期教会的习惯是在复活⽇举⾏洗礼,在复活⽇的前⼏天是慕道者最后的准备期,在早期教会慕道期⻓达三年。当时有规定:“慕道者要领洗,必须等三年之久,如果没有⼈介绍不可成为慕道者。”希坡律陀的《使徒传统》中,提及在罗马地区,洗礼前的斋期长达两周半,在此期间,除了守斋外,慕道者还要学习教义、祈祷、接受试验和驱魔礼等。

早期教会对于信徒的洗礼非常谨慎,有一些职业不允许受洗礼,比如妓院的老鸨、雕制偶像的人、演戏的人和参军的人。因为参军免不了要杀人,君士坦丁大帝就是在临死之前,由尤西比乌主教为他施洗。演戏的人,因其多重人格的生活方式不能够受洗礼,因为基督徒要心口如一。制造偶像的画家、雕塑家,因跟偶像有关系,所以也不行。

造就信徒。因为公元313年米兰敕令之后,基督教会的政治地位大大地提升,后来慢慢地甚至成为罗马帝国的国教,基督教成为社会上主流的意识形态,在这样的处境下,婴孩洗礼越来越普遍,成年的慕道者越来越少。四世纪时,⼤多数成年信徒在婴孩时已经领洗。但是,在洗礼前并没有经验过守斋祈祷等严格的训练,在教义⽅⾯没有接受过指导。因此教会⿎励已经领洗的信徒,把他们的斋期由两天延长⾄两个半星期,与准备领洗的慕道者看齐,公元325年尼西亚⼤公会议要求所有信徒,把复活前的斋期增加到40天。在这段时间当中注意上帝的圣道对自己的造就,效法基督默想上帝的话语。

复活节前的40天(不算主日),复活节前的第四十天总是在星期三,所以星期三又被认为是大斋首日,英文Ash Wednesday。这一天传统上教会的牧者要在信徒的额头上用灰画一个十字,教导“你本出于尘土,必归于尘土”,让信徒明白,把自己看得合乎中道,更重视自己与上帝之间的关系。

另外一个产生大斋期的可能原因是引导悔罪者。早期教会中在信徒当中,有⼀些曾犯过错,还有⼀些曾经因故背弃信仰,因此被逐出教会(绝罚Ex-communion)。如果之后其诚心悔改,教会接纳其为悔罪者,要求他们做忏悔的⼯夫,他们将在复活⽇前被接纳进⼊教会,以使其可以参加复活⽇的圣餐礼拜,否则他们在每次崇拜中只能坐在慕道者的后⾯(最靠近教堂大门),在讲道完后,就必须和慕道者⼀同离开教会。

大斋期的时长

大斋期的长度,也有引《圣经》根据的,以耶稣在旷野受试探为榜样,以四⼗天为期,但英国圣公会的礼仪学家那什敦修道院的修⼠格列⾼利狄克斯曾在他的礼仪名著《礼仪的形式》(The Shape of The Liturgy)中反复强调:教会在⼤斋期被接纳为庆祝基督复活前的斋期后,才把它视为基督在旷野受试探的纪念。教会这样做,有两个原因:第⼀,是为了使⼤斋节有圣经根据;第⼆,是为了⿎励信徒效法基督的榜样,在灵性⽣活上锻炼⾃⼰。换句话说,教会先有这样的时间上的需要,然后再从圣经当中得到一些让人信服的根据。无论怎样,大斋期最重要的是培育信徒、造就信徒,教导信徒要戒绝或者反省自己在凡事上应该有度。

最初教会对圣灵降临的纪念包括耶稣升天⽇。在四世纪的时候,教会根据《使徒行传》1章3节的记载,开始把耶稣的升天和耶稣应许的圣灵降临分开。四世纪末已经演变为:升天节和圣灵降临节。升天节是在复活节之后的第四十天,纪念基督在天上,表明我们与基督之间的超越关系。圣灵降临节则是在复活节之后的第五十天,更加关注的是圣灵居于教会之中,基督徒不再是孤单的一群,而是有上帝的眷顾。即或基督已经升天坐在上帝的右边,但是基督应许的真理的圣灵居于教会之中,是上帝与教会同在的明证。

主显日是四世纪的教会关注的第三个节期,是对于救主显现的一个纪念,他的意思明显地要比后来的圣诞节更为丰富,起源也更早。主显日的传统,有说法认为来自埃及的希腊文化。对此起源有两种观点,美国的礼仪学家James White提出,早期教会有传说认为马利亚怀孕的日子与耶稣死亡的日子相同,都是4月6日,以此推出耶稣诞生的日子是1月6日,然后把这一天称为显现日。

另外一种观点指明,1月6日被称为“神显日”,因为古代的希腊社会,认为这一天是宙斯大神显现,要来听取民间的诉状,替民间赏罚决断,惩治邪恶的一天。后来基督教把这个日子转借或应用为基督显现的日子,因为基督是救主,救主所带出的是上帝的公义的统治。

显现日的神学意义远较“诞生”来的丰富。它庆祝基督的出生;景星显现于外邦(东方博士来朝见圣婴);纪念耶稣受洗(在耶稣受洗的时候,天开了,圣灵仿佛鸽子降下,从天上有声音说:“这是我的爱子,我所喜悦的”);纪念迦拿婚宴(这是耶稣所行的头一件神迹,显出他的荣耀来)。

公元(基督纪元)的来历

三至四世纪的教会对于基督出生的追溯变得更加的迫切。公元 A.D.(Anno Domini),这个纪年法在公元6世纪由修道⼠戴尼修提出来,就是将耶稣的诞⽣之年作为公元元年,⽽戴尼修推算这⼀年就是当时使⽤的罗马纪年的第753年,也就是我国东汉平帝元始元年。

但是后来的教会学者⼤都质疑这种推算的准确性。⼀个很明显的证据就是按照历史,当⽇在罗马统治下坐犹太王位的大希律是在公元前四年死的,⽽在《马太福⾳》第⼆章提及这个希律的残暴⾏径,他为根除来⾃⼤卫家的弥赛亚,约在耶稣诞⽣半年之后就在伯利恒及其四周屠杀两岁以内的婴孩,这可以证明耶稣⼀定诞⽣于希律尚未死去之前⾄少半年以上,那就应该在公元前4年左右,⽽这个推想现在被⼤多数学者所接受。

耶稣是否生于12月25日?

如果接受耶稣诞⽣在12⽉25⽇,那么圣经中对伯利恒野地⾥的牧⽺⼈的记载就令⼈怀疑,因为很难令⼈想象当时的牧⼈在冬⾄之后三天还会在天寒地冻的野地放⽺。《路加福⾳》第⼆章的记载给⼈的感觉应该更像是在春分或秋分前后。所以教会历史上历来有⼈对将圣诞定于12⽉25⽇⼼存怀疑。及⾄17世纪英国清教徒当政之时,清教徒政府更以圣诞节没有圣经根据为由在英国禁⽌举⾏圣诞庆祝。当时的英国政府派出呼号队(Criers)穿街⾛巷,⼤声喊叫:“没有圣诞节(No Christmas)”。政府命令原本习惯在圣诞期间歇业的店肆⼀律照常营业,全国⼈民因为缺少圣诞的喜庆⽽变得郁郁寡欢。

教会追溯耶稣基督诞生之日的初衷

反击异端马西昂派。在四世纪教会⾥,异端马西昂主义(或马吉安派)肆虐⼀时,该异端偏重基督的神性而忽略基督的⼈性,甚至否认耶稣有⾁⾝,表明耶稣不会真正地死在⼗字架上。在当时正统的信仰观点看来,如果放任此异端,则将使⼈对基督的⼗架救恩产⽣疑问。因此,为了确⽴正统信仰,反击异端侵袭,当时的西⽅教会就规定⼀个节期来特别庆祝耶稣的诞⽣,以此表明耶稣基督是有⾁体的,且由⼥⼈所⽣。

12月25日冬至现象。对于北半球特别是地中海区域以及西南亚和北非地区来说,12⽉25⽇前后是⼈们可以感受到的太阳移动的转折点,俗称冬⾄。在那⽇,对这些地区来说,由于太阳直射南回归线,所以当地昼短夜长的情况达到顶点,这⽇之后,太阳逐渐北移,在当地⽩昼时间逐渐延长,⿊夜时间逐渐缩短,给⼈的感觉是经过此夜,太阳逐渐长⼤,强壮起来。所以在西南亚的古⽼宗教——密特拉教,将此⽇定为光明之神密特拉斯的祭⽇,信徒在此⽇⼤肆庆祝光明之神的诞⽣;⽽在埃及,古埃及⼈也将此⽇定为太阳神何鲁斯的⽣⽇。

此风尚也传到当时罗马帝国的⾸都罗马,罗马人将12⽉25⽇定为太阳神节,公元274年,罗马皇帝奥勒留更下诏尊“太阳神”为帝国的“主神”,尊称太阳为“⽆敌的太阳”,在这个节⽇中,罗马人⽣活放荡不羁、凶残嗜⾎的性格在对节⽇的庆祝仪式活动中完全显露出来。

移风易俗,圣化社会。罗马⼈在太阳节表现出来的荒淫败坏为当时的基督徒所不齿,在他们看来,惟有耶稣基督才是“真正的太阳”;他从死⾥复活,摧毁了死亡的⼒量,他才是“⽆敌”的。到公元313年君⼠坦丁皇帝给予基督教合法地位,并⿎励基督教来改良罗马堕落败坏的社会⽂化时,教会就于公元325年在尼西亚会议中决定以该⽇为耶稣诞⽣的纪念⽇。

五年之后,君⼠坦丁皇帝决定在整个罗马帝国境内在12⽉25⽇不再举⾏纪念太阳神的仪式,⽽是把该⽇作为耶稣的降⽣的纪念⽇来庆祝。公元381年皇帝狄奥多西⼀世在普世教会的第⼆次君⼠坦丁堡⼤公会议上以⽂件的形式确⽴此⽇的意义。就这样,⼀个原本是敬拜偶像、荒淫作恶、纵欲狂欢的⽇⼦,变成为敬神爱⼈,纪念救主诞⽣的圣⽇;⽽原本西⽅教会内部对此问题莫衷⼀是的局⾯也彻底改变了。

圣诞节确定之后,教会觉得圣诞节也应该有一个预备期。公元380年,教会在西班⽛举⾏会议,颁令“12⽉17⽇到1⽉6⽇主显节期间,任何⼈都不得缺席教会聚会。”这被认为是将临期的前奏。到第五世纪,部分⾼卢地区开始奉⾏四⼗天的主显节预备期,后来这⼀习惯被罗马教会接纳,由1月6日的主显节把它提前到了12月25日圣诞节前的4个主日,把它定为将临期。将临期的神学意义就是纪念第一个将临——耶稣的降生,预备第二个将临——耶稣的再来。

将临期“对经”

将临期的灵修安排,可以参考的是《以马内利来临歌》,原诗歌有七段,在传统的教会,比如罗马天主教会,圣公会,路德宗等,从12月17日到12月23日,一天一次崇拜聚会,每一天诗篇诵读选用《以马内利来临歌》的一段歌词对经(对应诗篇真理的话)。

•12⽉17⽇:噢,智慧啊……(O Sapientia)

•12⽉18⽇:噢,上主啊……(O Adonai)

•12⽉19⽇:噢,耶西之根啊……(O Radix Jesse)

•12⽉20⽇:噢,⼤卫之钥啊……(O Clavis David)

•12⽉21⽇:噢,升起的旭⽇啊……(O Oriens)

•12⽉22⽇:噢,万民的君王啊……(O Rex Gentium)

•12⽉23⽇:噢,以马内利啊……(O Emmanuel)

礼仪学者都未能找到谁⼈在哪时编写这些⼤对经,但自八世纪已经开始使用。虽然作者佚名,但能够肯定的是这些对经的内容都是指向基督:请求他来成为我们的导师和救赎。素歌学者希利(David Hiley)在其素歌巨著《西⽅素歌:⼀本⼿册》(Western Plainchants: A handbook)中指出,“若撇除拉丁⽂的“O”,将每段经⽂⾸字母倒转排列,我们可以发现编写经⽂者以‘藏头’(Acrostics)的形式,将‘EROCRAS’(即‘我明天就要来到’)的意思隐藏在对经中。”英国圣公会的礼仪委员会在其最近推出的礼仪书中,据此编写的将临期的圣乐崇拜就叫做“伟大的‘噢’崇拜”,这对于圣诞节前的音乐崇拜的礼文,是一个非常好的参考。

在教会逐渐发展的过程中,除了对应于基督的生平救恩工作的纪念传统外,还发展出另一个传统——圣徒纪念日。这个传统最早是对殉道士波利卡普的纪念。波利卡普是使徒约翰的学生,殉道于火刑,这件事情给教会带来极大的激励,此后在每一年波利卡普殉道的那一天,教会就会举行特别的聚会,让信徒纪念这位殉道的主教,然后也希望他的生命带给生者激励和安慰。这样的纪念和传统慢慢就成为教会纪念圣徒的缘起。随着时间的演进,圣徒越来越多,到了中世纪的时候,教会对圣徒的纪念,有时盖过对基督周年的纪念,信徒认为托他们代求更应验。

宗教改革的领袖,对此持否定看法,支持去除圣徒纪念日,但是依然有一些教会继承并保留了很多节期(如圣公会)。在近代之后,随着所谓的礼仪运动,高派运动在圣公会和路德会当中的兴起,教会又觉得应该设置一些特别的日子来纪念一些特别的人。后来这种观点也在教会当中有一些的发展。

20世纪60年代,梵蒂冈第二次大公会议时候,天主教会对周年纪念的传统做出一些改革,通过去除一些小型的庆节使节期传统更加的简单化,并创设了“君王主日”,每一年教会节期的最后一个主日,借此提醒基督徒,过去的一年应该是以主为王的一年,这种纪念后来被普世教会所接纳。对于节期传统,教会可以结合本土文化的特别关注事件,有一些自己的创设,设置专用经文来配搭,比如说环保主日、航海主日、关心民工主日等,并做好与普世教会的对话。

讲员:国际礼拜堂牧师,毕业于南京金陵协和神学院,曾在香港圣公会明华神学院进行为期一年的研修,主攻“公祷书的历史与传承”。个人兴趣收藏赏鉴中英文各种版式公祷书(Book of Common Prayer),曾在海外发表文章“An Analysis of the Compilation and Writing of the Book of Common Prayer in the Chung Hua Sheng Kung Hui”。