编辑:黄俊豪

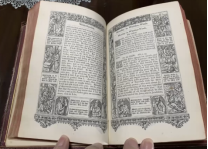

在英剧《马普尔小姐探案》的开头片段中,一位典型的英国老妇人在出门时往自己的口袋里装了一本书,即《公祷书》。这个影片片段反映出《公祷书》对于英国人的重要性甚至到了须臾不能离的地步。我收藏了一本与之类似的“巾箱本”《公祷书》,其开本与身份证大小相当,相传十九世纪的英国小姐们在去做礼拜时会将它放在自己的小包中。

《公祷书》受到了许多地方人们的喜爱,英国布里斯托尔的一位牧师曾写下两段话,将这种喜爱之情恰当地表达了出来。

“人们到这里来敬拜是因为他们喜欢倾听这种礼拜的传统形式—有着一种连续性和美感,是更加现代版的圣公会礼拜所没有的,”

“它的语言是美丽的。形式上抒情而富有诗意,虽然是英国16世纪的语言,它保持着显著的可理解性,尤其对来教会的人来说,有着安心的熟悉感。”

这两段话向我们表明,语言的诗意美感、对过往年代的向往是人们喜欢《公祷书》的重要理由。《公祷书》承载的敬拜方式为人们带来了一种连续性和熟悉性,这种宗教形式在英语国家被称为“书本的宗教”。有些宗教形式是“言说的宗教”,礼拜方式以长时间的讲道为特点,还有一些宗教形式被称为“歌唱的宗教”,以礼拜中长时间的歌唱为特征。

这本书对于英国人的意义深远,它和英王詹姆士钦定本圣经(King James Version of the Bible)同为英国人生命中具有核心意义的书籍。《公祷书》与英王钦定本圣经都是在17世纪定型,之后流传至今。英王钦定本圣经和1662年版《公祷书》在英国都具有着权威性的意义,四百年来未曾发生过什么特别大的变化。这也意味着,随着使用和保存时间的延长,对这两本书籍的修订和更新的难度也在增大。

《公祷书》目前的现状

在普世圣公宗教会内,特别是在英国,人们对是否应修订1662年版《公祷书》仍心存疑虑。许多人认为应该把《公祷书》“供”起来,将之视作一本古籍来保存,就像人们对待英王钦定本圣经一样,不要随意进行改动;亦有人主张,为了使《公祷书》的生命力得以延续,应对其做出修订。这两种观点在英国都各有许多人支持。

《圣经》与《公祷书》是两本关系紧密的基督教典籍,《圣经》为我们所熟悉,而《公祷书》对大多数人来讲相对比较陌生。二者的关系可以用一句话来总结:《圣经》吩咐我们崇拜上帝,《公祷书》教我们怎样崇拜上帝。

对于中国基督徒来讲,《公祷书》好像离中国教会很远很远,但是我们从小耳濡目染的电影中即有它的身影出现。这是电影《简·爱》中的一个片段,简·爱来到济贫的寄宿学校——劳吾德,影片用一个长镜头描绘劳吾德学校的孤女们每天早晨要去邻近的牧区教堂参加早祷崇拜,影片画外音播送的是早祷文中的认罪文。内容记录如下:

我们像迷路的羊,犯了罪,误入歧途,我们过于随从意念中的计谋和欲望,我们违反了你的神圣诫命,应该做的不去做,怜悯我们这些可伶的罪人,怜悯我们这些可怜的罪人,怜悯我们这些可怜的罪人。

第二个片段在描写泰坦尼克号沉船事故的老电影《冰海沉船》的末尾,劫后余生的幸存者在卡帕加西亚号船上举行按公祷书礼规举行的早祷,影片給了领诵早祷的牧师一个长镜头,将早祷礼文末尾的感谢文全文诵读了出来。内容如下:

万能的上帝,赐我们万恩的父,我们这些无用的仆人,都卑虔诚心感谢我们的主,因为主赐恩惠与仁慈给我们,也赐于万人,特别赐予现在需要的人,他们赞美主,感谢主,因为主把仁慈赐予了他们,我们感谢主创造我们,保护我们,将各样的福赐予我们,更感谢主将顶大的仁爱藉着主耶稣基督来救赎世人,赐我们救恩的法和指望后来的光耀,我们伏求主叫我们纪念主的一切仁慈,都真心赞美主,感谢主,又叫我们感谢主的圣德,不但在口里说,而且在一生中,也要用所做的事一心来侍奉主,一生做清洁善良的事,这都是靠着我主耶稣基督,但愿尊贵荣耀归于圣父圣子和圣灵,永世无尽,阿们。

在这个片段中,劫后余生的获救者们在牧师的带领下在早祷中念诵《早祷文》的最后一段《总谢文》,表现出貌似崇信科学的人们经过了冰海中惊心动魄的事故,对于人类能力的限度有了新的看见,而且参加这场早祷的不仅有英国人,还有身为天主教徒的爱尔兰人,通过画十字的方式我们还可以看出人群中也有东正教徒。 在这场依《公祷书》进行的早祷中,不同信仰背景的人们因着共同的遭遇而走向合一。

《公祷书》的来历

教会礼文的发展

首先我们要知道,早期教会一开始并没有固定的礼文程序,祈祷时多是随口而出。但这种情况不久就发生了变化,因为早期教会许多领袖的灵性生命得到了信徒的普遍拥戴和尊崇,所以他们的祈祷也开始具有某种典范性的意义。所以,差不多在第二世纪初,一些教会内的学者便留心将领袖的祈祷词记录下来,这些祈祷词后来渐渐成为了教会早期的祷文。

公元4世纪,基督教摆脱地下宗教的身份,这些祷文也愈加发达起来。一直到公元6世纪,许多地方的教会都遵照一些礼仪经典进行敬拜,比如这一时期罗马教会开始使用相传来自罗马主教利奥的《利奥礼文书》进行礼仪活动。

公元6世纪末7世纪,在教会史上著名的罗马主教大格列高利编订的礼文书在罗马被通行使用,大格列高利主教后来派遣卡西诺山本笃会修道士圣奥古斯丁(后为第一任坎特伯雷大主教)到不列颠(英国)传教,并将礼文书等教会经典也一同带了过去。之后,这些礼文经典在英国教会中被使用了良久。

在漫长的中世纪期间,英国各地的教会都使用礼文书进行敬拜。但他们使用的礼仪书并非单独一本,而是很多本,例举如下:

1、弥撒经书(圣餐程序)

2、日课经书(每日颂祷)

3、仪礼书(洗礼、婚礼、涂油礼、丧礼)

4、圣经经课书(含节期、纪念日特别内容)

5、诗篇集

6、主教礼典(坚振礼、神职按立、圣堂祝圣礼)

7、游行礼典

《公祷书》诞生的背景

大家首先要知道,《公祷书》作为礼文书,在书籍形态上是单行本,前面所举的凡七种礼文书都被集于这一本书之内。第一版《公祷书》的编订者为英国第69任坎特伯雷大主教托马斯·克兰麦,他编订了1549年版《公祷书》和1552年版《公祷书》。

因英国国王亨利八世离婚的问题,罗马教皇权力与英国君主权力产生了冲突,英国教会在这种背景下选择罢除罗马教皇的权柄而独尊英国君主的权柄。在这场冲突中,托马斯·克兰麦大主教站在了英国君主一边,并在英王的授权下逐渐清除罗马教廷在英国的势力,意在将英国教会办成不列颠民族自己的教会。

其实,英国基督教在历史和地理上一直具有着独立性。如我们前文所述,罗马主教大格列高利派遣修士奥古斯丁往英国宣教时,便给予了他相当的自由裁度权。英国是孤悬于欧洲大陆之外的岛屿,在地理上具有天然的独立性。

英国教会向来会保存更为古老的礼仪,一些后来在欧洲大陆被抛弃的古老礼仪在英国仍被延续了下来。神圣罗马帝国的查理曼皇帝在欧洲大陆非常有名,鉴于礼仪的烦乱复杂,他在位期间曾经希望一统境内罗马教会的礼文。他便要求神圣罗马帝国宫廷宰相阿尔昆的协助,阿尔昆当时参考的礼仪即是其家乡不列颠的礼仪。这种种的因素都是宗教改革之前的英国教会有底气与罗马教廷抗衡的原因。

《公祷书》编订的初衷

托马斯·克兰麦大主教在改革教会的过程中所做的最重要的一件事就是编订了英国教会的礼典——《公祷书》,他编撰《公祷书》的初衷可以总结为五点。

第一,革除迷信,建立正确体面的信仰。克兰麦大主教与慈运理等激进的欧陆宗教改革家不同,他并非打算与过去做一个决然的分割,而是期待通过新的礼典来革除迷信,以“回到教父的教训,使人朝向敬虔,去除不必要的礼俗或迷信。”(1549年版《公祷书》序言)

英国教会的信仰传统非常丰富,16世纪末,英国兰斯洛特的安德鲁主教曾说:“我们信仰的界限由一部上帝自己浓缩为文字的圣典、两部约书、三种信经、四次大公会议、五个世纪及那一时期的一群教父来决定。”由此可见,古代基督教传统对英国教会的影响相当之大。

英国教会参考的信经有三部,分别是大家比较熟悉的《使徒信经》《尼西亚信经》以及相传为亚历山大主教亚他拿修编写的《亚他拿修信经》。在英国的《公祷书》中有一篇《得救颂》,其实就是《亚他拿修信经》,根据《公祷书》中的仪注,建议牧区在周三和周五诵读此信经,在星期三的早祷中诵念最为合宜。

《亚他拿修信经》为英国圣公会所特别持守,但美国圣公会则并未将此信经看得很重要;因此,在美国圣公会的《公祷书》中没有此信经。这也牵涉到在中华民国时期的中国教会,凡是英国差会建立的教区(华北教区、浙江教区、福建教区和华南教区等)的《公祷书》载有《亚他拿修信经》,而由美国圣公会差会的教区(江苏教区、皖赣教区、鄂湘教区等)出版的《公祷书》中则没有《亚他拿修信经》。

克兰麦编撰《公祷书》的第二个初衷是:追求信仰追求的本土化,使用英语进行崇拜。中世纪时期的礼文书皆使用拉丁文写成,但克兰麦大主教十分看重礼仪中平信徒参与的重要性,所以他着手推进崇拜的英语化。

第三,克兰麦提倡要通过新礼典体现信仰是兼顾人人和人生的全部,换句话说,克兰麦大主教认为崇拜不应是神职人员在台上的“自言自语”,而是需要上帝子民的全体参与。同时,礼仪应该包括人生的全部,应该将刻画人生每一个重要节点如洗礼、婚礼、涂油礼、丧礼等汇聚一册。这便意味着一个人的全部人生都可以是对上帝的敬拜,不论是出生、结婚抑或是生病、软弱。

第四,克兰麦认为新礼典应体现信仰继承传统,有所创新。克兰麦主教在编撰《公祷书》的时候使用了多方面的资源,在《公祷书》中,早祷文和晚祷文的末端暨“祝福”之前,都有一个《圣基所登祷文》。圣基所登即金口约翰,是著名的东方教父。而且,克兰麦主教还采用西班牙枢机主教奎侬所写的修订日课祈祷书和哥隆大主教赫尔曼所撰写的圣餐礼文和应时礼文。

德国哥隆大主教赫尔曼后因赞同马丁·路德的改革而脱离天主教,而克兰麦曾受亨利八世的派遣在德国担任一段时间的宫廷使节,因此二者有所交集。克兰麦大主教也曾自己写作了一些祷文,如降临第一、二主日和五旬主日的美妙祝文。此外,相传《谦恭近主文》也为克兰麦主教创作。

第五,整合教会崇拜生活。 在历史上,英国各地都有自己的崇拜方式,但是克兰麦大主教为编撰《公祷书》选材的时候基本上以沙林(即今索尔兹伯里地区)的崇拜方式为主,因此该地区至今都是英国国教会的重要的礼仪中心。在英国国教会,一位圣品升座索尔兹伯里主教的同时会自动兼任英国圣公会礼仪委员会主席,并在一些重要的礼仪场合担任礼仪长的职分,这体现了古往今来人们对于沙林礼仪的推崇。

《公祷书》编订的过程

1547年,亨利八世驾崩,其子爱德华六世登基。因此,1549年《公祷书》又被称为“爱德华六世第一《公祷书》”,其最大的特色即是英语化。但这本公祷书并不能达到两全其美,既不能取悦于旧派罗马天主教徒,亦不能取悦于更正教的教徒。前者认为牺牲了太多的传统,而另一派仍觉得过于守旧。

因此,克兰麦主教编订了第二版《公祷书》,更加倾向于改革宗的风格。比如通过“祭坛”(Altar)改为“圣桌”(Table),并通过一系列改动移除“变质说”等相关迷信的内容。两版本“授圣餐文”比较有着明显的不同:

1549年:我主耶稣基督为你舍的身体,保守你身体灵魂直到永生。

1552年:你拿着吃,当纪念基督为你受死,当以信心领受,心里感谢。

前者强调基督的“身体”,与罗马天主教会的圣体神学相似;后者强调“纪念”,与改革宗的圣餐神学类似。 实际上,直到如今,圣公会关于圣餐的神学观点,一直在这两者之间摇摆。

第二版《公祷书》出版不久,英国国王爱德华六世于1553年因病去世,继承他王位的是姐姐玛丽。玛丽女王是一个铁杆儿天主教徒,她在英国教会全面恢复天主教仪式,又因私仇报复克兰麦大主教,将他处以火刑。

据资料记载,克兰麦大主教曾对玛丽女王签过悔改书,但在行刑的那一天,他首先将自己用以签字的手伸进了熊熊燃烧的烈火,并表示:“这只手曾令我跌倒,情愿让其现在就焚毁。”这表明他致死坚持宗教改革的心志。1558年,玛丽女王去世,其妹伊丽莎白一世即位。

伊丽莎白一世恢复推行克兰麦大主教编订的1552年版《公祷书》,但她为调和各方的矛盾,采用了更为柔和的方式。她希望英国教会的礼仪可以统一礼典,但同时要避免走极端,既不要太罗马天主教化,也不要太改革宗化,而是走一条中间路线。

因此,在伊丽莎白一世的推动下,于1552年版《公祷书》的基础上编定了1559年版《公祷书》,这一版《公祷书》沿袭下来成为了1662年版《公祷书》。1662年版《公祷书》从那时起至今都是英国教会所重视的《公祷书》版本,这一版《公祷书》语言典雅、诗意,一直被沿用到19世纪。而1662年版《公祷书》的授圣餐文也体现出了中间路线的特征,将前两版《公祷书》做了一个综合。

“我主耶稣基督为你舍的身体,保守你身体灵魂直到永生,你拿了吃,当纪念基督为你舍生,当以信心领受,心里感谢。”——1662年版《公祷书》

19世纪,随着英国牛津运动的发展,英国教会内的一些人士希望《公祷书》能够更多地汲取罗马教会礼文的资源,这在英国教会引起了一场大纷争,直接导致了1928年版《公祷书》的形成。这意味着,1662年版《公祷书》在英国教会内一直被使用至20世纪20年代。至20世纪20年代,当时英国相关人士有意改动《公祷书》,但这一尝试在国会遭到了失败。

英国国会由上下两院组成,主教在上院(贵族院),1928年对于修改《公祷书》的议案在上院获得了通过,但却被下院否决。因为英国下院有很多议员根本不是英国国教会的成员,有爱尔兰的天主教徒、苏格兰的长老会信徒等等,他们对《公祷书》的修订毫无兴趣,有些人甚至直接离席。在这种情况下,1928年的修改尝试失败了,直到今天,从法理上看,1662年版《公祷书》仍是英国国教会官方的版本。1662年版《公祷书》所具有的妥协性和包容性,或许是能够历经历史风云变幻而依然挺立的原因。

现代《公祷书》的发展

进入现代,关于是否要对《公祷书》进行修改订出现了很多争论的声音。有人坚持认为要像保存古籍一样对待《公祷书》,正如我们今天毫无必要把古代的文学经典全面改革成白话文;有些人则认为,在不断走向多元化的现代社会,所谓的书本宗教(religion of book)的时代已经过时,程序单宗教(religion of booklet)的时代已经开始。世界上许多地方的圣公宗教会的实践表明,事实确实如此,有些圣公会教会不再于崇拜中使用一本独立成书的《公祷书》,而是将其印在单张上作为礼拜程序单,并会根据需要对其内容有所调整。

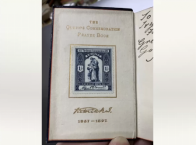

这是我收藏的维多利亚女王登基六十周年纪念版《公祷书》,以丢勒的木版画装饰页面。扉页附有纪念邮票。

这两本分别是礼仪书与经课书,被收纳在同一个函套中。

公祷书如今仍旧吸引着很多人,时代论坛曾援引英国《每日电讯报》消息,刊登过一篇报道:

静观式音乐及公祷书受欢迎、牛津剑桥大学兴起黄昏敬拜

(2016年3月)

普遍认为,英国精英学府牛津和剑桥大学的傍晚校园活动,总是醉酒享乐、盛装晚会或激烈的政治讨论大会,但最近,黄昏敬拜聚会却受到两间院校的学生追捧,聚会中的静观式音乐和十六世纪语言的公祷书也大受欢迎。这也反映了全英国教堂的类似趋势——出席周间诗班崇拜的会众正在增多,而这似乎跟教会正不可逆转地衰落的观点唱反调。

有牧者表示,新生代习惯即时无间断的讯息交流,内容通常少于一百四十个字,用字也绝不会是克兰默(Cranmer,开创英国圣公会传统的大主教)时代的言词,却似乎对以音乐、静默和数百年历史的语句所交织的组合,产生崭新的兴趣。

牛津大学New College的助理牧师麦克利(Neil McCleery)表示,近来的周末黄昏敬拜已有超过一百五十人参加,“我们招来不少人,尤其是那些正苦干不断的研究生;他们认为,于一天结束之际,黄昏崇拜提供了一段单纯默然安坐的时间,让人转离那些(忙碌工作的)影响,甚或倒过来转向神。”

麦克利指,参加者有首次皈信的,也有重归信仰的,“我不知道这可与这时代追求正念的趋势相关,但你我都不断受到由互联网、媒体和流动通讯来的资讯轰炸,并且难以摆脱它们。”麦克利也是公祷书学会牛津委员会的成员,他表示,这情况反映社会对风格较为古旧的崇拜兴趣日加,包括实习神职人员也对公祷书愈来愈感兴趣。“令人疲惫的民俗崇拜时代即将结束。事实上,我认为,要求那类安排的人乃是老一辈的人,现在的年轻人都回归传统的崇拜和诗班合唱的传统。”

邻近的女皇学院(The Queen's College)院牧彦文博士(Daniel Inman)指出,虽然公祷书的用词在现代人的耳中会相当陌生,但正因如此,它不那么具威吓感,也更包容,“你不会被要求表白个人的教义信念,或于此的空白阙如;你只是受邀去参与那已塑造我们国家生活多个世纪的崇拜模式。”除了崇拜人数平稳增长外,去年也有九名成员在女皇学院教堂中坚振信仰,是四十多年来人数最多的一次。彦文又补充说:“这也是个令许多不同人感到宾至如归的群体;他们不一定是已皈信的基督徒,还包括无神论者、犹太人,甚或穆斯林。”

另一方面,伍斯特学院(Worcester College)的周日晚间敬拜恒常吸引到六十多人,其中包括诗班献唱者,而周间的出席人数几乎相约。“这也许跟社会中世俗主义日益强烈的趋势逆向而行。”该校院牧阿诺德博士(Jonathan Arnold)表示,他目前正着手音乐与信仰二者关系的学术研究。他还建立了网站,邀请曾出席诗班崇拜或类似活动的人记录个人体验。

(取材英国《电讯报》)

英国《每日电讯报》的报道和我自己观察表明,《公祷书》所载的早、晚祷日课礼仪越来越收到人们的欢迎。《公祷书》的日课里礼仪与本笃会一日八次祈祷的日课礼仪关系密切,大格列高利当年派往不列颠的传教士正是本笃会的修士。

这是天主教香港大屿山圣母神乐院的日课时间表,遵循着本笃会的日课习惯。这种安排实际上源自《圣经·诗篇》第119篇第164节的经文。

“我因你公义的典章一天七次赞美你。”——诗119:164

第五世纪开始,部分大教堂内设有修院,由修士们按时辰共同或轮流祈祷、咏唱诗篇,主要时间有上午九时、正午、下午三时、寝前,及深夜。然而到了中世纪,日课在修院生活中已有了稳定的发展,但在市井小民中, 却渐渐被忽视,日课最后成了主要是修院和修士们在做的事。

以祈祷、工作为首要的圣本笃修会为例,祈祷的时间发展 到一天七次:夜祷(子夜)、早祷(凌晨)、 晨祷(日出时)、三时祷(午前九时)、六时祷(正午)、九时祷(午 后三时)、晚祷(日落或一日工作完毕时)、寝前祷(就寝前)。克兰麦在编写《公祷书》时,将圣本笃修会的七次祈祷修 订为一日两次,以早祷、晚祷两种为主;亦即以一日的开始和结束为代表,将这一天献与上帝。

克兰麦大主教将日课收入《公祷书》,是为了帮助信徒更多地了解圣道。《诗篇 / 圣咏》在修院祈祷的传统中,因着使用量的增加,至多时一星期即可读完全部 150 篇。而克兰麦将《诗篇》 改分为60组,每天两组(早、晚祷各一组),约 30 天即可读完。亦即由原本每星期读完《诗篇》一遍,改为每月读完一遍诗篇。

克兰麦认为信徒参与崇拜,除了祈祷外,也应从中熟悉圣经。在1549年的《公祷书》中,借由早、晚祷的安排, 旧约经课每年可阅读一次,新约经课每年可读三次。1662年开始,加入了以吟唱方式来唱祈祷文和圣颂,吟唱方式的日课因 此渐渐发展成为英国圣公会崇拜的特色。

与其他新教派别不同,英国圣公会沿袭古代的敬拜传统,不仅在礼拜天有主日崇拜,而且一周七天都会有早、晚祷等日课礼拜。

“主教请求全体信友爱重公祷书。每个信友在圣经之外必须另有一本公祷书,这两本书是没有一个信友可以或缺的。信友必须在公开礼拜时,以及私人灵修时,使用公祷书,且用公祷书作读经的指导。而圣品更应记得教会的规例:‘所有会长、会吏,若无疾病,或紧要之事,必须每日或公或私读早晚祷文。’”——原福建教区主教张光绪

在英国的神学院,通常会有自己的日课书。以上是我收藏的位于牛津的两所神学院的各自的日课经书。

我今天讲座的目的并非为《公祷书》做广告,《公祷书》是一本很好的基督教典籍,可以作为我们通往古代教会的钥匙,每一个祷文和编排,都有着深刻的教会传统的意义,一个热爱神学的基督徒应该会喜欢《公祷书》。《公祷书》百分之八十的内容来自于圣经,可以让我们熟练、适当地使用圣经。一个使用《公祷书》的信徒可以更好的阅读和使用圣经。是一本圣经使用指南。

英国现在还有一本礼文书common worship,是一本当代英语的礼文书,其圣餐礼文和天主教弥撒礼文区别只在于是否有为罗马主教祈祷。

宗教改革时期涌现了许多不同的圣餐神学观点,克兰麦大主教认为,在圣餐礼中真正发生改变的是领受圣餐的信徒自身,领受圣餐的基督徒就变成了使徒保罗所说的:“现在活着的不再是我,乃是基督在我里面活着。”(《加拉太书》第2章第20节)

所以在克兰麦编订的《公祷书》中,领圣餐之后要念《主祷文》,这个时候诵念者已不再是凡夫俗子,而是被基督供应、喂养和更新的基督第二在念诵基督的祈祷。换句话说,我们都已经变成了有基督在里面活着的新人,《公祷书》反映出来的这种神学观点与天主教的变质说非常不同。