编辑:黄俊豪

由于中文公祷书版本众多,随着岁月变迁,许多与之相关的故事也散落在历史的尘埃之中,这给研究者对中文公祷书的挖掘、整理和研究工作带来了一定的困难。

上次的讲座以英国公祷书为主,但美国公祷书亦是英语公祷书的重要组成部分。据我目前的了解,英国公祷书和美国公祷书同为汉语公祷书的两个源头。此外,加拿大圣公会也曾经来华宣教并在河南建立教区。因此,河南教区很可能有过来自于加拿大传统的公祷书,现在河南地区也仍有一些教会仍延续了使用公祷文的传统。但是,河南教区公祷书出版和使用情况目前尚没有足够的资料可以证明。

英国公祷书和美国公祷书的旨趣有所不同,相较而言,美国公祷书更加高派。我们先来看一看美国公祷书的教会来源。在大不列颠及北爱尔兰联合王国内,有英格兰圣公会,苏格兰圣公会和威尔士圣公会以及爱尔兰圣公会四个团体。在这四者中,苏格兰圣公会和威尔士圣公会比较高派,爱尔兰圣公会则比较低派。在联合王国内,不同圣公会教省的旨趣形成与其特殊的地域文化背景有关,比如爱尔兰地区天主教会信徒人数众多,而苏格兰有着深厚的长老会传统。

17世纪末,苏格兰圣公会的定型与英国革命息息相关。在伊丽莎白一世驾崩之后,其外甥苏格兰国王继承英国王位,并有意将英国教会的主教制引入苏格兰,此举在苏格兰引起很大的反弹,在英格兰爆发革命之时,许多支持王室与贵族的神职人员来到苏格兰。在这种情况下,在苏格兰的教会中有一批主教和信徒对王室非常忠诚,但同时又不可受制于英格兰圣公会的礼规框框,因此他们把教会的根基追溯得更远,在崇拜中接纳了东方教会的古老传统。因此,苏格兰圣公会的祷文书在许多细节上与英格兰圣公会有所差异。

美国圣公会是美国独立革命的产物,在美国独立以后,在美圣公会团体既需要断绝与原宗主国教会的体制联系,同时又需要承续使徒统绪,因而转与苏格兰圣公会建立了主教传承关系,并在礼仪和教政等方面深受其影响。美国公祷书在圣餐礼文等内容上都继承了苏格兰圣公会祷文书的传统。

随着美国国力的增长、美国在国际社会影响的增大以及美国教会在世界各地的差传活动,美国圣公会公祷书和英国圣公会公祷书一同对中国等地区的公祷书产生了重要的影响。

首先,我们要澄清一个事实,叫“公祷书”者并非只有圣公会一家。很多人将公祷书与圣公会紧紧绑在一起,赋予其强烈的宗派属性,但这实际上是一种误解。在近代中文语境下,不仅圣公会有用于公共祈祷和崇拜的礼文典册,其他教会团体也有类似的典籍,公祷书正是这一类典籍的通称。

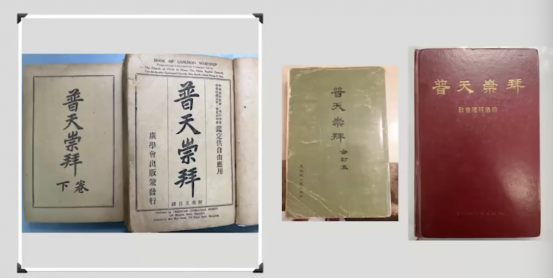

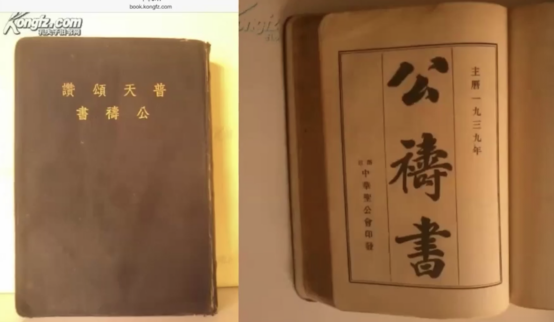

比如,今天香港仍在出售的《普天崇拜》,最早是于上世纪三十年代由中华基督教会、美以美会、中华浸礼协会和华北公理会共同出版。我们从民国时期报纸上对于《普天颂赞》出版的报道文章可以得知,当时这本书也视为“蔚为一本洋洋大观,极广涵的新公祷书”。这本书涵盖了不同宗派的崇拜内容,是具有联合性质的崇拜手册,比如就圣餐礼文而言,包括了卫理公会、圣公会和中华基督教会(即长老会)的礼文。

上图左侧为广学会出版之上下两卷本《普天崇拜》,中为基督教文艺出版社出版的合订本《普天崇拜》,右为目前可以在香港买到的红皮版《普天崇拜》;可以说,《普天崇拜》是非圣公会教会团体的公祷书。

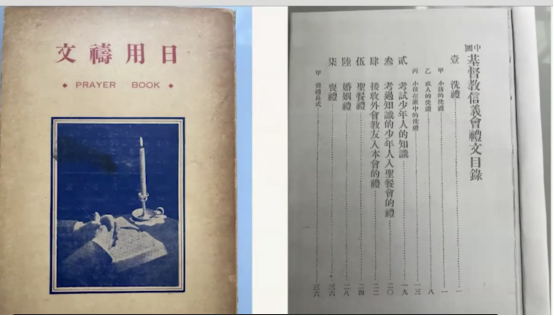

上图为信义宗的祈祷书。也就是说,不仅仅圣公会有使用礼文书的传统,长老会、卫理公会和路德会等教会团体也有自己的礼文书。近现代中国基督徒受福音派影响较大,而福音派教会对固定模式的崇拜程序则不太讲究。综上所述,在近代一些西方主流新教宗派来华传教时,将之礼仪典籍以各种各样的方式翻译为中文并流传了下来。

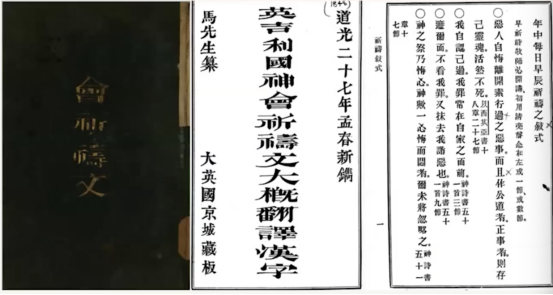

中文版本公祷书与中文圣经的翻译关系密切,比如马礼逊既是公祷书翻译者也是圣经的翻译者。上图为澳洲某大学图书馆藏马礼逊翻译之公祷书节译本,以早晚祷礼文为主要内容。中国基督教史上的重要人物麦都思和郭士立也都翻译过公祷书。就宗派背景而言,这三位传教士皆非圣公会神职人员,却为何不约而同的都对圣公会的公祷书进行翻译呢?

在国外,这样的例子非常少,《牛津指南》有记载过圣公会宗派以外的公祷书“粉丝”,比如约翰·卫斯理一生深受公祷书影响。司马懿教授(Prof.Chloe Starrr)在其文章《19世纪中译本公祷书版本研究》中认为:“十九世纪宣教士基于福音需在一个讲究礼节礼仪、等级森严、有着很强文字传统的国家传布,公祷书因其对教导信徒,规划信徒的宗教生活的积极意义而自有其不可替代的作用。”

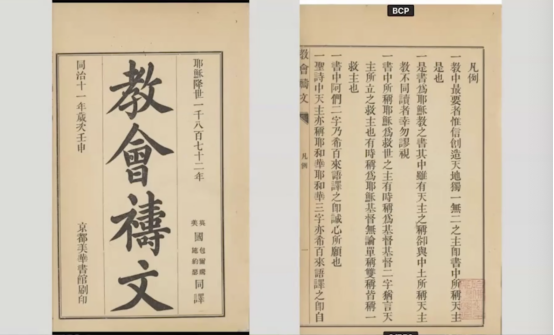

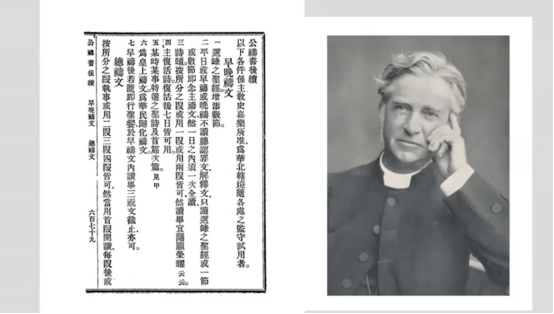

同治十一年,京都美华书馆出版发行的《教会祷文》可以说是中文公祷书翻译史一部划时代的译著。该版公祷书由施约瑟和包尔腾共同翻译,因为当时西文中多以Church Service称呼公祷书,所以此版本书名被直译为《教会祷文》。施约瑟是立陶宛的犹太人,后来在美国加入圣公会,并受美国圣公会差遣来华传教;包尔腾则是由英国圣公会差派来华传教,他的夫人和戴德生的夫人是姐妹二人。这两位在翻译圣经和公祷书有着很好的合作。

包尔腾长于翻译新约,施约瑟善于翻译旧约。十九世纪鲜有英美圣公会共同翻译公祷书的例子,因此施约瑟和包尔腾二人携手同译的这本《教会祷文》具有重要的文献价值。如前文所述,英美公祷书的神学旨趣有所不同。十九世纪在英国,成为圣公会牧师之前必须签署信约以表明自己忠实于《三十九条信纲》,而在美国则不需要;此外当时英国圣公会接纳亚他拿修信经,而美国圣公会则处于对其作者身份的怀疑而不予接受。

所以,这不禁令人感到好奇,一位英国圣公会的传教士和一位美国圣公会的传教士共译的公祷书会是什么样子?事实上,这本公祷书的翻译是非常成功的,得到了英美两国圣公会各自领导机构的赞许。当时有一种普遍的看法,人们认为正是因着这次成功的翻译,两位传教士都获得了“晋升”。包尔腾后被祝圣为第三任维多利亚教区(香港)主教,施约瑟被祝圣为上海教区(江苏教区的前身)主教。

但是,共译难免要求两人各自都有所妥协。而后,两人在香港和上海又各自翻译了新的公祷书。1879年。包尔腾在香港刊印了自己翻译的新《教会祷文》。1880年,施约瑟在上海也出版了新的《教会祷文》。施约瑟当时有一个雄心,希望在自己新的公祷书中,把英美公祷书并行收录其中,以达到两全其美的效果。

从施约瑟写给差会的信中我们可以得知,当时坎特伯雷大主教在召开兰柏会议时,特别为中文公祷书的翻译事工成立了学术小组,该小组由施约瑟主教和时任宾夕法尼亚教区主教担任该小组的联合主席,以期产生一本联合的公祷书。同时,我们也可以从施约瑟的信中知道。愿景虽然美好,但过程充满争吵以致这个计划最终流产,争吵的焦点在于英国圣公会代表拒绝接纳美国圣公会公祷书圣餐祝谢礼文中有关圣灵降临的内容。

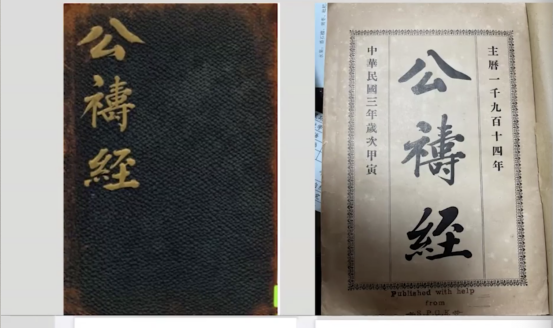

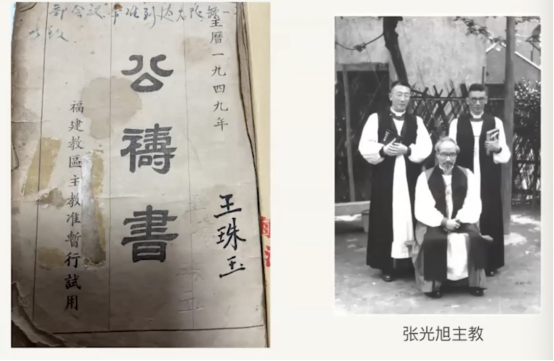

二十世纪初,当时在华圣公会传教士仍希望可以有一本统一的标准版本的公祷书。二十世纪的前二十世纪,在英美圣公会在华传教士的努力下,一本名为《公祷经》的《公祷书》于一九一四年初版,一九一八年出版全本。前面我们已经讲过,中文公祷书有多种版本,但只此一本名为《公祷经》。

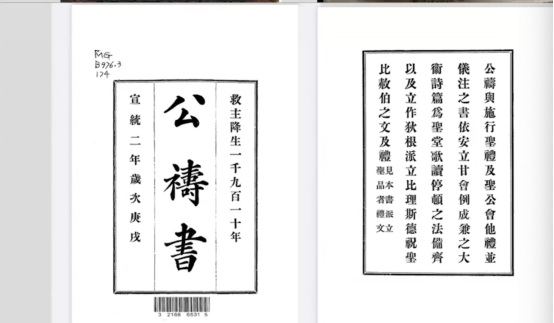

一九一零年,华北主教史嘉乐主持编订出版了一本《公祷书》。史嘉乐主教在一九一二年中华圣公会成立之时任主教院主席,因此被很多人视为中华圣公会之父。史嘉乐主教治下的教会在其他传教士对《公祷经》的实用性和其他价值进行热烈讨论之时,“华北帮”则对其不予理睬。华北公祷书非常“有个性”,我们从其中对一些名词的翻译可见一斑,比如这版公祷书将deacon翻译成“狄根”,将priest翻译成“比理斯德”,将bishop翻译成“比赦伯”。

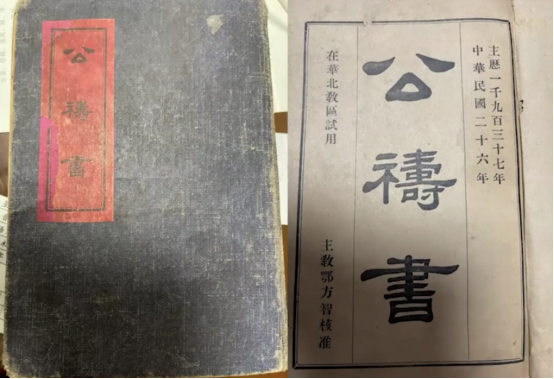

在史嘉乐之后,鄂方智主教继任华北主教,后也担任中华圣公会主教院主席。鄂主教主持编订了新版公祷书,于一九三七年出版。有资料表明,民国基督教大儒吴雷川博士亦是编委会成员,其中部分祷文应出自吴博士之手。

皖赣教区、江苏教区和鄂湘教区是三个由美国圣公会差会建立的教区,主教座堂分别位于武汉、上海和安庆。一九三二年,三位主教联合主持翻译的公祷书正式出版。此版本公祷书意义非凡,是对一九二八年美国圣公会公祷书的翻译。现在,英美有一批长者建立了公祷书俱乐部,美国公祷书俱乐部对一九二八年公祷书尤为推崇,英国的公祷书俱乐部则以一六六二年公祷书为最佳版本。

上图是一本浙江版公祷书和普天颂赞的合印本。

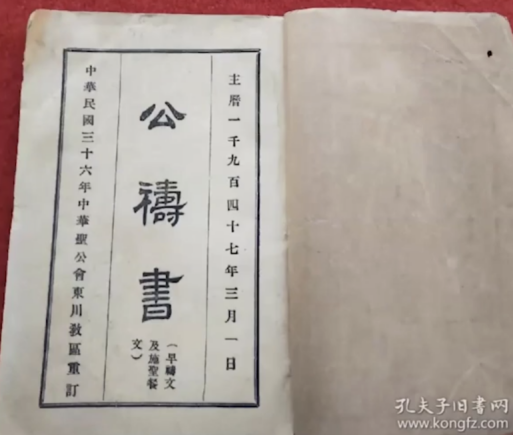

这一本是东川教区(重庆)公祷书,此版公祷书的特点是行文含有四川方言,是基督教本土化的表现。

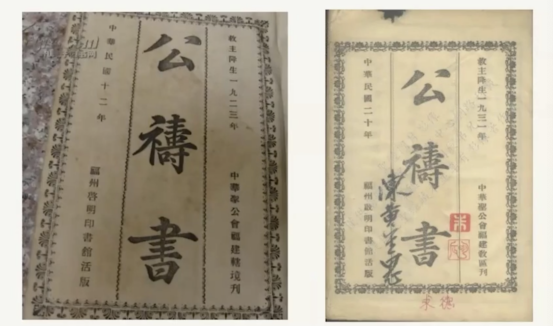

上图这几本是福建教区出版的公祷书,福建是大陆最大的圣公会教区,至今特别是在闽北和闽东地区的教会中我们仍能发现一些圣公会传统影响的习惯。据我了解,福建教区张光旭主教主持编订的一九四九年版公祷书,应是中华圣公会于一九五八年联合礼拜之前出版的最后一版公祷书。

鄂方智主教在一篇文章中写道:“在1923年,中华圣公会十一个辖境(1928年后改称教区)同时流通着八个版本的中文公祷书。”这在普世圣公会团体中是极为罕见的,一般来讲,一个国家只有一本公祷书,比如日本全国有许多教区但只使用一版公祷书。

讲到这里,我们要问自己一个问题,我们研究公祷书的版本和内容到底是技术问题还是学术问题?如果不同的公祷书只是不同的翻译,那么比较研究的意义就十分有限。

我认为这是一个学术问题,首先,我们会发现不同版本的汉语公祷书之间存在关于“圣名”的讨论;其次,不同公祷书的内容做了一些因地制宜的创制,可以为基督教中国化议题提供宝贵经验;最后,公祷书不同版本的编订是对塑造教会自我身份的一个很有价值的尝试。中华圣公会在建立之后,直到一九四七年才成立中央办事处。在这种背景下,中华圣公会的领袖期望有一本统一的公祷书,也是对整合教会的一种努力。

包尔腾和施约瑟在合译以及后来各自翻译的公祷书中,都将God翻译成了“天主”。施约瑟认为,“‘上帝’是中国众神庙中主要神灵的名字。‘神’在中国语境中可以表示一神、多神、女神、神灵等等,而天主在中文是比较自热的表达,因此最适合。”包尔腾承认1879年版本有关God 和Spirit的翻译并不完美,但在他多年经验看来这是在中国语境下最合适的翻译。这也意味着,在当时的上海和香港的圣公会都用“天主”来称呼上帝。

右侧文字:“恭敬天主”

包尔腾在香港因为坚持使用“天主”,受到了当地神职人员的排斥。史嘉乐主教亦坚持在华北教区公祷书中使用“天主”,直到一九四九年。而耐人寻味的是,中华圣公会在一九一二年召开总议会论及朝着整合各圣公会公祷书努力时,则未提包尔腾主教和施约瑟主教。

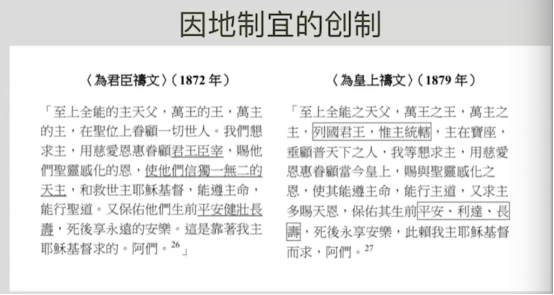

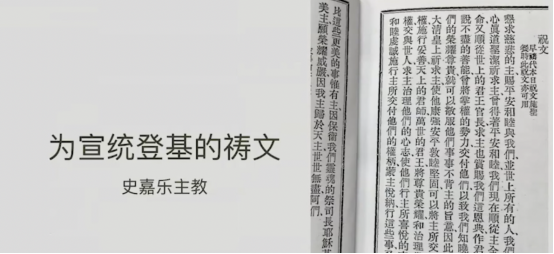

公祷书中有为国家首脑的祈祷文,就一八七二年的祷文而言,传教士似乎站在旁观者的立场;在一八七九的公祷书中,则是为“皇上”而不是“女皇”祈祷,传教士将自己的立场置于清帝的统治治下,但在神学层面亦清楚地表明天父的权柄高于世上的皇权。这反映出传教士在接纳了中国的政治文化之后,在公祷书上做了必要的调整。

江苏教区都孟高会⻓,在其文章“公祷书应行改良之点”中发表观点:“近顷本公会人士,颇预改良公祷书,以合中华国情,此诚重要之事也,窃以为公祷书中应行改良之处甚多,例如坚振礼文,开端一段,乃指欲婴孩时受洗时受洗者之言,是合乎英美之情形,而与中国多数壮年受洗者,殊不合者也。”也正是因此原因,1879年版包尔腾本加入了“壮年领洗按手礼文”。

都孟高会长又与文中指出:“又中国习惯,教友逝世,以入殓为最重,殡葬次之,公祷书中只有殡葬礼文,而无入殓礼文……”在英文公祷书中,殡葬礼文只有教堂和墓地两部分,但在中国的丧葬文化中,入殓也是很重要的一项。所以,后来的公祷书,如1949年福建公祷书和1957年香港公祷书的成人丧礼礼文设置有殡殓礼文、圣堂礼文、安葬礼文。

对塑造教会自我身份的尝试。公祷书作为圣公宗教会的教义、崇拜指导用书,历来是整合圣公宗教会最有利的工具。中华圣公会的历史具有一种尴尬性,举例来看,我们前面刚刚提到的江南三教区合译版公祷书,其仍写明为“大美国圣公会定”,而非“中华圣公会”。

我们从这则史料可以了解到,中华圣公会之成立与各教区对统一公祷书版本的期待有着密切关系。(1912年中华圣公会总议会成立之前最后一次主教集议1909年的报告书)“按此次集议其意本创于1895年先是有多圣品人为公祷文一事函详各主教预将英美两国公祷文校订华文为一律通行之底本今各处教会虽多用包主教所译之祷文然其间字句次序尚有未妥处必订改方可为底本今⻅美教会已将公祷文校正再三改核颇费心力现已发刊不日可以成书甚愿诸主教及诸教士详加校阅庶几以此本为诸圣道文词之底本。”

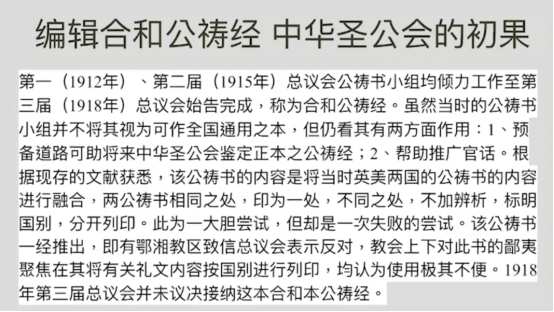

因此,在中华圣公会成立的最初二十年中,编辑一本能为各方所共同接受的公祷书就成了最重要的任务,而这本被寄望可以全国通用的公祷书被称作“和合公祷经”。这本公祷书的编订方法非常特别,将英美两国公祷书不同之处并印。

英国的圣餐礼文祝圣饼酒在于复述耶稣设立圣餐的话。而美国的圣餐礼文则还有“献圣物文”和“求降圣灵文”。这本公祷书中还有丰富的礼仪注解,极具研究价值。但这样的价值使我们从今天以研究者的视角赋予的,在当时,这本公祷书则被很多人诟病过于繁冗。确实,对于当时的人来说,公祷书的首要价值应该是实用,满足教会平时的牧灵需要,而英美礼文交织在一起往往令使用者感到不便,鄂湘教区就曾发函给中华圣公会总议会表达了对该版本公祷书的不满。

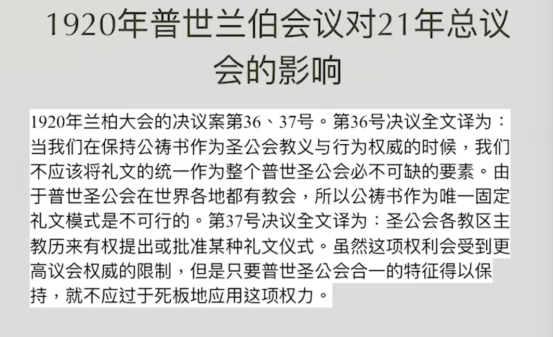

《和合公祷经》因实用性欠佳而难免落入一种尴尬的境界,但是1920年普世圣公宗兰柏会议的相关决议化解了这一问题。使编者有新的方向,用者也有更自由宽广的选择。因此,后来出现了许多具有地方特色的公祷书。

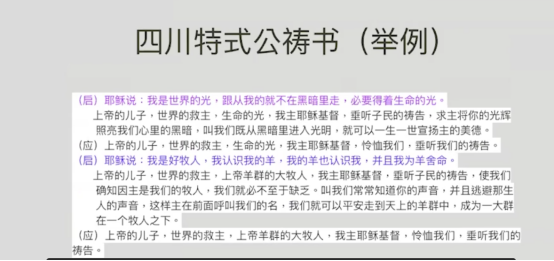

四川教区由英国圣公会和内地会合作建立,是非常有特色的圣公会教区。这个祷文出自四川特式公祷书,在一则祷文中就将约翰福音中耶稣所有的自我宣告全部含纳,美哉妙哉。

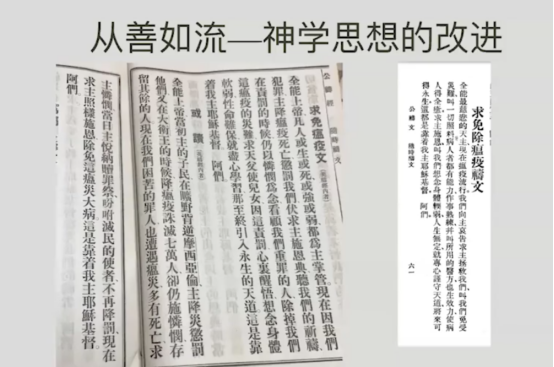

一九一四年公祷经(左)以及一九三二年公祷书(右)的求免瘟疫文对比来看,老版本重视忏悔的神学思想在新版本中则找寻不见了,这反映出了当时神学思想的变化。

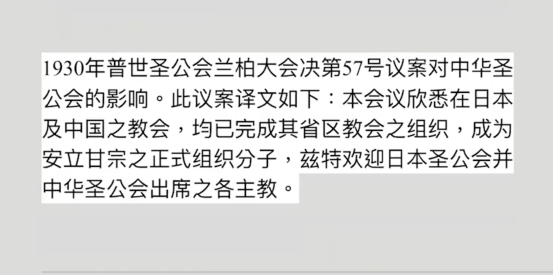

1930年,普世圣公宗兰柏大会正式确认了中华圣公会作为普世圣公会一个教省的地位,这也推动中华圣公会再次编订全国通行本的事工进展。

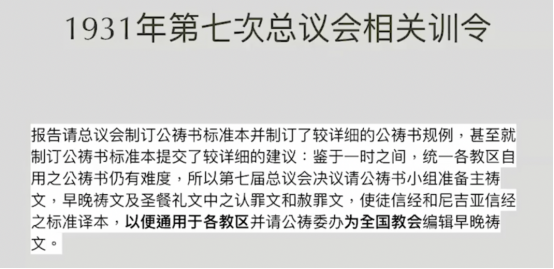

中华圣公会吸取了上次编订时的经验和教训,采取更加谨慎的态度和更加稳健的方法来进行这一事工。但很不幸的是,由于日本侵略者带来的战乱,使这一事工被迫中止。

战后,编订通用公祷书的重任落在了沈子高主教的肩上,沈子高主教是一位圣公会礼仪专家,他对这项事工非常用心,甚至为此去英国考察数月。他于一九四九年出版了《中华圣公会新公祷书之原则刍议》,并在其中提出六点建议:

1. 恢复公祷实质,接纳教友更多参与;

2. 注重本土特色,兼顾信徒需求,博采众长的广涵主义;

3. 新公祷书须许可弹性之用法;

4. 圣道和圣事并重;

5. 崇拜须体现信仰真谛;

6. 文字、辞藻、文体之改良。

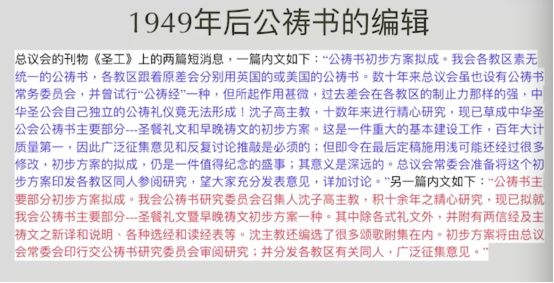

从刊物的信息我们可以得知沈主教完成过一份“初步方案”,但具体内容今已佚失,我们可以在档案资料去继续寻找发掘。

四十年代末,江苏教区刊行了一份新的公祷礼文的样本草案,其框架中有一点值得注意,即将为教会祈祷文置于圣餐祝谢文之后,和一五四九年版公祷书的编排一样,也更接近天主教的弥撒礼文。一五五二年,为教会的祷文放在了圣餐祝谢文之前,于犹太会堂中的礼仪安排相似。

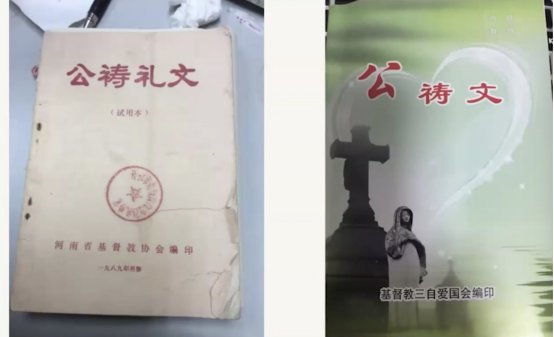

河南省与福建省宁德市教会公祷礼文书。

几个重要《公祷书》版本赏析

一八七二年的施包合译本是有选择的合订。

1.圣餐礼文根据英国礼文翻译

2.没有列入亚大纳修信经

3.卷四末尾的家用祷文为美国礼文

4.经课集当中的次经内容被旧约经文所代替。

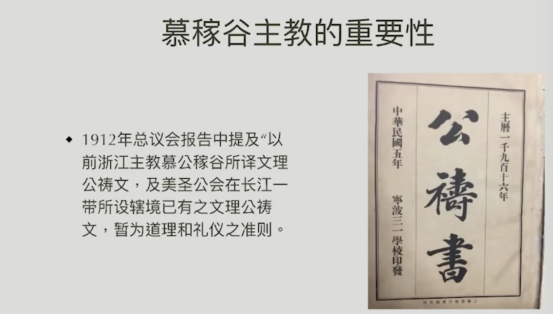

1912年总议会报告中提及“以前浙江主教慕公稼谷所译文理公祷文,及美圣公会在⻓江一带所设辖境已有之文理公祷文,暂为道理和礼仪之准则。”此处未提及包尔腾和施约瑟,但提到了慕稼谷主教,可见其重要性。

史嘉乐主教主持编订的华北公祷书文词优美,有许多本地化的尝试,在书后附有史主教一些个人的思考和见解。

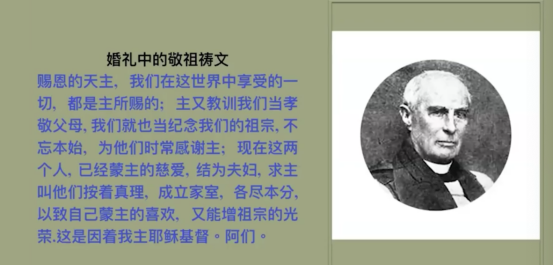

鄂方智主教主持编订的华北公祷书中包含一篇“婚礼中的敬祖祷文”,极具中国本土特点,有可能出自吴雷川博士之手。

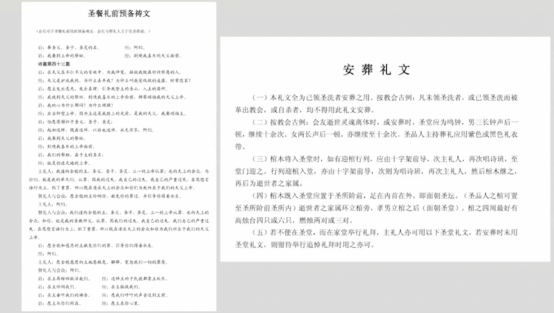

福建教区张光旭主教主持编订的公祷书颇具创新元素,比如增添了与天主教礼仪比较相似的“圣餐礼前预备祷文”;“安葬礼文”也比以往更加详细,在基督教传统内适当地融合福建当地习俗,而且还为未受洗者与自杀者编写了特殊的安葬文。

今天的讲座就到这里,欢迎大家一同交流学习。