编辑:婷子

小组事工的领先者是韩国首尔汝矣岛教会的赵镛基牧师,他牧养的汝矣岛教会,是新兴型的超级教会。我借用了他们教会的一个时间段来为大家进行简单的阐述,汝矣岛教会采用的模式属于5×5,基本架构是每5个人为一个小组。然后以这样的方式进行复制,5个小组是一个大组,5个大组是一个牧区,以此类推。经过42年的时间从0到25000个小组。(这大概是每过3年,小组倍增一次)

A. 韩国纯福音中央教会(目前为最大的教会),牧师为赵镛基。小组模式为5×5模式

时间 |

聚会人数 |

1958年 |

5人 |

2000年 |

25000个小组 |

小组事工一般成功的速度是比较快的,大概一年的时间里一个小组就可以发展出四个小组。由此可以推断,赵镛基牧师的教会大概是每三年倍增一次。其实仔细思考便可得知这样的增长也并非快速的,当然我们本教会的发展是在原有信徒的基础上,这样就会来得容易一些。虽然事工刚开始的时候,人数的增长是快的。但是到了第二年或是第三年的时候,情况会有所变化,倍增的人数也未必一直都是往上走的。说到这里,我们需要认清一个问题,如果赵镛基牧师的教会都是每三年才倍增一次,那么我们的服侍不该由人数的倍增来决定事工的果效如何。我们在事工的过程里也不该过分的去追求人数的倍增,同时也要避免人数倍增与否所带来的焦虑,这也更是为了避免使小组事工演变成推销。

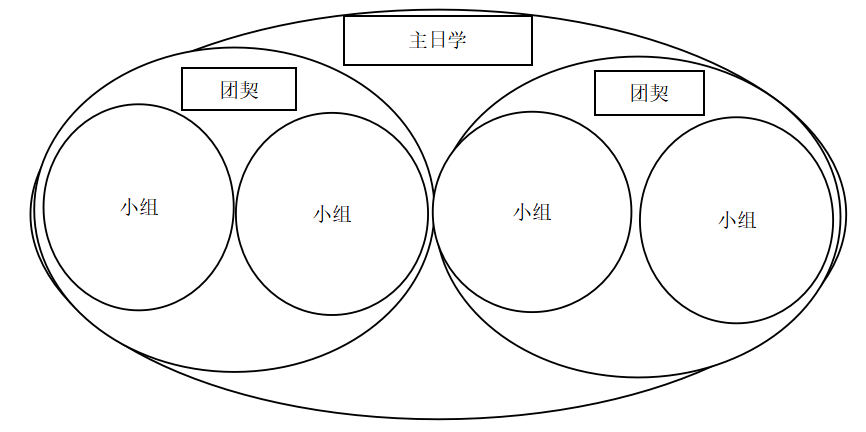

(1) 叶忒罗小组模式(Jethero Model) 这种模式又称为5×5小组模式。具体的小组架构为:

叶忒罗模式的优势在于它适合一般的管理层,管理的负担是刚好且恰如其分的。但问题却是当教会发展成超级教会时,由于代数过多,导致已经形成了错落分明的圣职阶层。会使小组架构过于复杂,而这种复杂会带来中央集权制的可能,容易带来权力的问题纠纷。那么面对这个情况,我们的应对方法是,当教会发展到一定地步时,我们可以考虑分堂(植堂)。

首先当我们教会处在一个经济人才以及各个方面都还有捉襟见肘的状况下,那我们还不具有成为超级教会的能力。其次是国家宗教管理上也不允许我们成为超级教会,就算我们拥有足够的资金和能力。而一般国内的教会都保持在1000-3000左右的人数,其实这个人数的教会在国内已经算是大型教会了。如若再继续向上发展,不只对我们来说是不容易的,现实层面也更是不被允许的。所以对此,我们最好的选择就是分堂出去。

除了叶忒罗的模式之外,还有G12的模式,就是小小组的模式,这个我们也是可以借鉴学习的。叶忒罗的模式算是小组事工中较为基础的,而我们在事工中采用哪种模式是需要根据教会实际情况来设定的。并且在不同阶段可以有不同的模式,或是将不同的模式组合在一起使用,都是可以的。模式的使用方法不需要是固定的,比如从基础开始的话,让G5来打底做这个事工的根基,然后在其上(小组长)有导师,设立三位导师,让一位导师管理三位小组长,这样就变成了G3。若如让一位导师管理五位小组长,那前提是需要观察导师是否具备这样的能力。

一般来说,教会里的信徒能力(信仰素养)是很平均的,所以让他来做导师或是区牧的时候,一定要兼顾他们的能力程度。因为做到导师和区牧,工作量和担负的责任相对来说是很大的。这样看来,我们需要自问的是,我们教会里是否有这样的人才和资源。当我们还不够成熟的时候,我们就需要灵活运用小组模式。甚至我们可以分阶段,比如先有一个六年计划,三年一个阶段。每个阶段的小组数量至少增加一倍,两个阶段至少形成两代。

其实三年翻倍是很不容易的事情,但如果我们不是从零开始的教会,前三年开展小组事工翻倍的话相对来说是可能的,因为我们是在教会原有的基础上开始的。也就是将没有走进小组事工的人带进小组事工里面,这也算是三年的翻倍。但是在往后的三年翻倍才是难上加难的,如何将新的慕道友或是未信者带进小组和教会,这个挑战就很大了。

所以在这里,我们就需要制定一个六年计划,这样才有助于信心的增长且敢于接受挑战。当然我们无须觉得前三年的翻倍是在弄虚作假,因为小组事工的本意就在于精细化牧养,不漏掉一只羊。务必将所有的信徒都带进我们事工里,是我们的目标。当我们度过了六年计划之后,我们做事工的信心会加强。这样我们就可以再次制定十二年的计划且以此类推。而后期需要看小组的发展情况,如果越做越稳,越做越好,那么可以加快发展的速度。

复合模式简单来说,就是普通意义上的传统教会模式。而传统教会的复合模式,存在共同的问题,便是不容易改变。不管是在教会结构和信徒观念上,改变都是非常难的一件事;而且观念也过于陈旧,在接受新鲜事物的能力上是很弱的。所以我们切勿轻易试图改变原有的模式,而是要学会在原有模式的基础上作出一些调整,在这个传统下面添加若干个小组。

优势是可以在保持原有传统事工的情况下继续开展小组事工。但劣势表现为在原有传统事工上其实并不需要小组。如财务、基建、安全等。像车辆、诗班、乐队、马大等也需要看情况,如果人数不多,就不需要小组。那么可替代的方法就是,我们可以按照信徒的年龄来建立不同的团契,如青年团契、中年团契、夫妻团契、老年团契等。只需满足一个条件,在这个条件下面来设立团契,或者简单直接点按照年龄来划分就可以。这样划分的好处就是牧养没有代沟,需求上更有共鸣。

四人小组是小组里的小组,是小组事工能够增长的关键之一。在四人小组里,最关键的便是占有核心地位的区牧,可以称其为师傅,是小组事工的核心带领人。然后是下面的三个人,再下面是小组长。小组长也有区分,分别是区牧下面直属的同工和预备同工。两位小组长的资历不同,最后是慕道友,那么三个人之间对慕道友的关怀是相互交替的、学习的。同时也让预备同工有所长进,有助于慕道友成为基督徒。

一般正常情况下,一个小组应当有三类人,分别是小组长,比较渴慕或是追求长进的组员以及慕道友。在这三类人都有的情况下,大组长可以带领小组长,门徒及慕道友三人,组成四人小组。如果小组里没有追求长进的组员,有慕道友,可以先着重养育慕道友,努力使他成为基督徒。如果没有慕道友,相反有追求长进的组员,也可以先培养长进追求的组员。可是如若既没有长进的组员,也没有慕道友的话,那就将时间平均花在组员身上就好了。

其实,这个过程还是很艰难的。因为在培养对方是否能成为小组长时,需要权衡的事情还是很多的。例如,在优选不多的情况下,也会遇到很多不够成熟的信徒,有的可能在领导方面的资质是够的,但是对圣经话语还是有诸多理性的质疑以致不够确信;还有的是容易陷入情绪化的一种软弱,因为家庭工作或是信徒之间的嫌隙几个月都不来聚会。这种状况下,我们要如何做抉择。就算是这样,如果在面对没有人可退而求其次的话,我们还是需要选择他们来做小组长。这样就需要我们的耐心、爱心和代祷了。

关于小组职分的划分,我们是该“自前而后”还是“自后而前”来决定呢?如若是以“自前而后”来划分的话,那就是从第一代门徒到后面,以此类推。“自前而后”则是指设立最底层的职分——小组长、大组长、区牧长再依次往前走。每间教会采取的模式是不一样的,有的教会喜欢像家一样,这就会按照第一代第二代……模式来划分。如若是这样的情况,就属于“自前而后”的范畴了。理解起来,越是在前的,职分也就相对来说较大。“自后而前”的模式则先确定后面的,比如说在十个小组中,挑选有长进追求的小组长和导师,按其长进的程度来划分职分而不是按年份的资历。

那如何看待两种模式存在的区别是什么呢?首先“自前而后”是比较符合养育的逻辑以及先来而后的道理。但排在前面的人会有一种与生俱来的优越感,排在后面的人很难有机会到前面来。所以,若是从零建立起来的教会可以尝试这个模式。其次“自后而前”则使众人在处于同一个起点的情况下,以其工作能力及侍奉果效来晋级,较“自前而后”更加公平,但却充满了强烈的竞争感。存在着悠久历史的教会,最好能采用“自后而前”的模式。

小组事工开展采用哪种模式,无论是“自后而前”或是“自前而后”的发展,都是需要过程的。除非开展小组事工的教会有一套非常完善的理念,这样可以帮助教会缩短小组事工开展的过程。否则一般的教会都将经历比较漫长的过程,这样发展的小组一般被称为自然小组。自然小组是指原始的、单个的、随意自发的、各自为政的小组。不是完全委身于教会的小组,完全是自发组织的,不管是聚会的时间、地点包括聚会的内容都是不固定的。那么小组事工有别于自然小组,是在于小组聚会是指传统教会内部的一项事工,众多事工中的其中之一。

从“自然小组”到“教会的小组事工”是可以过渡的,关键是要设立相关的制度及组织架构,让这些小组能顺从教会的管理及统一的安排。一般小组事工若是做得好,必然会朝向小组教会的方向去发展,要成为小组教会,那么整个教会制度及组织架构必须进行相应的变更。小组教会的变更不是指一般教会的堂委制,因为堂委制的架构并不会有实质性的权利,更会使堂委制的管理人员感觉到管理上的疲惫和被忽略。也就是说传统的架构不适用于小组教会,且会造成不必要离心力的产生。

其实小组教会若是能正常发展,必然是会朝向超级教会的规模而去的。但鉴于国内的实际处境,社会、教会和传统教会带给我们发展上的限制,包括教会内弟兄姐妹们的实际信仰素养,更有就是在相关政策的限制下,使我们都很难成为超级教会。而我们最好的发展方向便是采取向外植堂的方式延续此项事工,另外如果能采取总堂与分堂的形式,那么该片区的教会便能逐渐联合为一,保持一致性,使基督教两会性、甚至神学性都能得到保障。

第一,是明确小组事工的目标、方向(包括认信文),使会众带着异象参与此项事工。这里的目标和方向不仅仅是事工层面的,更是神学方面的异象,比如上文提及的植堂。为什么要植堂?基于现实的考虑,那么现实考虑的困境在哪里?我们需要有清晰的框架和简明的事工方向。讲到这里,我不禁想到在中国教会历史中的神学家倪柝声,不管关于他的争议是什么,但他前期的教会模式和教会观是非常值得我们学习借鉴的,他前期的模式我称为安提阿模式。

这个模式提议将长老和工人分开,长老管理教会,工人去开荒布道。那么这个过程里,长老是不可以越权的,只需管理和牧养,而工人则主要去做建立教会传福音。这样的好处之一就是可以避免中央集权制,分工明确,也可以避免像散沙一样不能联络。所以在这一点上,我们的小组事工植堂也是可以学习的。如分堂的小组教会管理由他本堂的人员来独立负责,总堂并不插手干预,总堂只需在属灵层面去帮助扶持即可。

第二,明确各层级的职责、职权及分工。首先要明确小组长的职责,小组长是小组的第一负责人,他的工作是负责小组全面的工作安排,不仅仅只是带领小组分享圣经,召集组员,而是要完全地负责小组每个成员的事工安排和属灵状况。精细化的牧养不是按外在的形式做,而要真实的将事工落实在每个人身上,当然这是一定会付代价的。每一级的负责人不是只对自己管理的人员负责而已,也更是需要去关注关怀到每个组员。这样是为了不使我们与服侍对象脱节。同时也不要把关系拉长,因为关系复杂也会使负责人更加疲惫。

第三,建立健全相关的规章制度(包括罗列出可能出现的违规情况及相应的劝惩戒措施,财务、采购等制度)。

第四,建立健全互相支援、相互成全的机制(允许牧者在某些小组需要支援的情况下,可以随时从其他小组调配资源)。如作为导师,下面有五个小组,其中一个小组相对较弱。那作为导师是有权利在较强的小组当中抽选较弱的组员分配到较弱的小组里的,为的是使小组组员的成长能够更加均衡。

第五,设立一个稳定的、中长期的圣经培训及小组培训事工。对于平信徒的培训最好是长期的,因为信徒的对信仰的追求相对是较少的,所以为着成长的考虑,最好是采用长期培训。

第六,注重此事工的稳定性,稳扎稳打,稳中求进。

第一是老年人的问题,因为他们已经固化,不太能够适应小组的聚会模式。已经习惯坐在教会的主堂被喂养,对于小组的分享,他们一时间是很难接受改变的。所以在前期(大概是半年)他们还是不能很好的接受小组聚会模式,那么就需要考虑将老年人单独分出去,为他们成立一个属于也适合他们的聚会小组。

缺乏合适的小组长的问题,因为在资源不充足的情况下找小组长的人选还是很难的。特别是在整个小组当中,组员都不够十分成熟的情况下,即便是有相对成熟的组员但却缺乏对小组事工委身的稳定性,包括对信仰基本要义持怀疑态度的人,我还是不建议采用。尽管小组成员已经很多,我们还是需要稳妥的选择保守的聚会方式。因为我们无法对他们所做事工的结果完全负责,那样只会让我们陷入疲惫无奈的窘境里。

小组聚会让人感到不适应的问题,前期的话,一般很难适应可能是圣经的分享。因为小组圣经的分享和主堂的讲道是不一样的,有人会觉得分享的时间过短。再者关于小组里的分享,有的人喜欢表达,但有的人就不是很喜欢甚至抗拒。

还有就是关于聚会人数的问题,有时小组聚会的人数是不稳定的。因为小组聚会的人数不可能和主堂聚会相比较。尽管如此,我们还是要重视起来,不要因为聚会人数的多少而影响到我们聚会的质量。甚至哪怕聚会只有两个人,我们也可以更加深入地了解对方并且给予帮助。

人数不增长,小组不发展的问题,主要原因是没有传福音或是传福音的人少,缺乏使命感;甚至会觉得没有时间,或是不知道要如何传讲福音将新人带进来。再有就是缺乏吸引力,这会使很多新人来了一次两次就不会再来。

小组事工太过忙碌的问题,因为小组事工发展过快,对参与服侍的同工会有所消耗。我们不要把目标定得太近,不要急功近利,最重要的是组员要有生命的成长。

小组事工无法深入进行的问题,是因为事工停留表面化,缺乏动力更多的是被动地服侍。缺乏生命力,没有足够的更新。需要引导小组长和组员进到服侍的负担和寻求里。

首先是关于小组事工的流程。第一,“祷告”。由小组里生命较成熟的成员在聚会开始之前做代祷。第二,若是有新来的人员,那么在聚会之前,我们需要做破冰游戏。第三,敬拜。选择1-2首诗歌。第四,分享信息,时长不要超过20分钟。然后组员回应信息,有助于加强对信息的领受。第五,分享近期一周的生命见证。第六,事工报告。对于下次聚会的信息,促使信徒对下次聚会有期待。然后是每次聚会结束的时候可以给大家留一节经文,这一节经文是希望大家在这一周里背诵下来,同时也希望大家可以在下次聚会的时候分享一下个人的理解(当然这不是硬性的要求)。最后就是祷告,在祷告结束后,小组长和预备组长与小组负责同工聚在一起进行讨论和反思聚会的情况。只有不断的检讨反思,我们的小组事工才会越走越好。

再有就是将弟兄姐妹们的需要放在心中,要更多地了解他们的软弱和代祷的事项,我们私下不仅仅只是代祷也更要时常问候关怀。在这样的氛围里,弟兄姐妹们更能在小组里找到归属感和温暖。进而会吸引更多的人来到小组。第二方面是关于小组长的问题,小组长如何带领小组,如何去安排小组的工作。首先我们要做的就是要给予对小组长的足够的关怀和属灵喂养。而小组长要有基本牧人的心态,不管一周小组聚会有几次,都要积极和组员在一起并且了解组员的情况。

同时小组长也要牵挂没有来聚会的组员,及时地问候和关怀能给组员提供所需的安慰和鼓励。还有一种情况就是长期不来聚会的组员,进行探访,我们要去寻找迷失的羊,做到了解每一个弟兄姐妹的实际情况。这是做小组长的责任。对于小组的氛围,小组长尽量做到给组员家的感觉,让大家对小组有归属感。聚会的时候可以为大家提供一些零食,以便大家能够有一个轻松的氛围去建立关系。当然不仅仅只是让大家在人际关系上打转,更重要的是将每一个组员带到神的面前,去和神建立好关系。

在处理组员和小组长彼此之间的关系上,我们作为服侍者也会遇到不被理解的状况。这个时候,我们作为带领者就需要有基本的忍耐和包容与爱心。而组员在我们相互磨合忍耐的过程里也会成长。

小组长也需要学会发现组员不同的恩赐和工作能力。这样才能更好地团结彼此,从而建立好小组聚会。当小组聚会发展起来的时候,小组长要在小组里寻找适合做小组长的组员,然后着重培养,为分支小组聚会做准备。

如何避免牧者脱离基层?

答:首先牧者需要有谦卑的心,并且不能只是单单和下面事工的负责人来沟通。而是要具体的关心到每一个环节里服侍的同工,要保证基本的交流和信息互动。要熟悉教会的牧养环节,最好的方法就是走到弟兄姐妹们中间,去探访。这样能够更加具体的了解群羊的需求,同时也拉近了彼此之间的关系。事工也没有脱离基层,反倒更加具体了。

如何帮助各小组有互动?

答:先制定一个计划,比如在每月挑选适合的时间作为小组联合聚会。将教会所有的小组都聚到一起,然后制定聚会的流程,有牧师讲道,有不同区牧做代表讲讲小组的发展情况。这样可以帮助各个小组的联合,确保这个事工在教会里的合一。同时各个小组之间也可相互增进关系并彼此学习。