引言

如果正如顾卫民所说,1900年至1920年代是中国“基督教传教事业的黄金时代”。1那么1880-1900年代传教士初入中国20年间的传教活动则是为下一个20年做了大量铺垫的工作。可以说如果没有传教士在1900年代之前的传教活动,那么就没有之后的黄金时代。在此期间,大批的天主教传教士来到中国内地传教,而此时新教传教士的活动绝大部分仍在通商口岸。当时,一大批天主教传教士到了充满危险的义和团——大刀会的发源地鲁西南地区传教,那里也是儒家文化的发源地。这些传教士在鲁西南地区建立了当时中国最大的天主教传教区,甚至关于鲁西南的天主教传教史已经成为近代历史学者研究“义和团运动”的重要资料。很多人相对了解“苏慧廉”、“戴德生”、“马礼逊”这样新教传教士的传教活动,为此专门著书来讨论相关历史。鲜有国人专门讨论有关鲁西南天主教传教士的历史,然而在德语和英语世界有大量关于他们的史料论述,例如文中所提到的“安治泰”,山东唯一位天主教圣人“福若瑟”,以及“韩宁镐”,相关外文资料要比中文的丰富。

一、鲁西南地区的概括与大刀会的起因

鲁西南是大刀会的故乡,所以该地区是义和团运动的起源地之一。鲁西南就是华北平原之山东省的西南部分。根据《义和团运动的起源》一书的作者指出,山东南部地区虽然有大面积的平原,但由于地处黄河与运河交汇处,故而是黄河泛滥地区,对沿岸地带的生态造成破坏,经常发生自然灾害。加之该地区人口稠密,以至于流民和盗匪活动猖獗。2在中国历史上,山东鲁西南地区发生过赤眉,黄巾军,黄巢起义,以及宋朝时期宋江带领的梁山绿林起义。

另外,鲁西南也有京杭大运河流经此地,虽然鲁西南多为贫困地区,但也有当时山东最大的商业中心城市济宁,那是重要的运河口岸,也是鲁国故都,孔子的故乡,其举人数量和山东胶州举人数量旗鼓相当。鲁西南的曹州发生自然灾害的频率是济宁的两倍,鲁西南其他地区产生举人的数量也只有济宁的四分之一,盗匪数量则是济宁的三倍。3运河流经鲁西南地区,官府经常为疏通运河,拉贡船,常征调该地区的农民,当作苦力,这无疑给济宁加重了流民动乱的因素。此外,鲁西南地区的“孔,孟,曾,孙”等名门望族在济宁囤积了大量田产,那里也存在一些富农和小地主,所以当地的佃农数量要高于山东的其他地区,佃农经济无疑是加重该地区贫困的因素。

而且,1852年至1855年黄河改道,导致运河的贸易遭受到了重大的打击,加剧了该地区的贫困。但鲁西南地区靠近济宁的单县、曹州、成武可以享受济宁这座商业城市的便利和繁荣,所以在鲁西南形成了畸形的贫富差距较大的状况。4另外,在19世纪末,鲁西南也成为了种植罂粟的主要地区,甚至有人记录了“孔子的故乡——曲阜种植鸦片的场景”。正如费孝通等学者指出的,中国的传统社会不光有官府治理社会,同样也是一个乡土社会,5在乡村里拥有威望的家族宗族,或乡绅等精英人士会对乡村社会产生较大影响。由于鲁西南地区的生存状况,以致于该地区经常出现扰乱传统社会秩序的事件,因此在乡村中的精英人士,也许是拥有武艺者,能工巧匠,或有技艺,有能力者,领头的地头蛇,会结合乡民处理疑难纠纷或配合官府处理动乱。

正如前面提到的,鲁西南要面对常年黄河泛滥的灾害,加之该地区地处山东,江苏,河南的交界处,存在很多的飞地争端。受到灾害的难民常在山东边界地带寻找无主之地,由此灾民会与当地人引发土地纠纷,故而该地区多发生械斗,尤其是微山,鱼台,江苏徐州一带为甚。6有些盗匪,装备精良,甚至拥有外国武器。所以,贫困,流民,盗匪,械斗等暴力不安的因素充满在这块土地上。圣言会传教士福若瑟曾描述鲁西南单县的民风道:“单县人臭名远扬,每个到这个地方游览的善良人都会败兴而归。都是些野蛮人,他们手执大刀和匕首取人性命.视杀人如同儿戏,不畏惧死亡。”当然,他的描述有些夸张的成分,不过接续福若瑟工作的传教士也曾描述了当地的民风:“我在那里生活了很多年,在这群野蛮的人中间也发现了善的一面。然而抢劫和争斗并不少见。这个县的地理位置就决定了这里的危险系数很高:山东、河南、江苏三省在这里交界。中国的衙门总犯这样的错误,他们往往来到与邻省或邻县的交界处前就止步不前,也就是说,在这里缺少各相应机构之间的携手合作,然而那些强盗当然不会因衙门在边界前的良心发现而被束缚了手脚。所以他们就从一个地区流窜到另一个地区。黄河已经干涸的河床在这里向前延伸,河床前都筑有高大的堤坝,这就为他们的活动提供了某些屏障。”7

在这常年自然灾害,暴力横行的地区,传统的乡绅群体无法应对流民,盗匪横行的局面,加之清政府内外交困,无力完全镇压如此猖狂的匪乱,于是很多安居乐业的富户就自发地组织起武装力量,来保护自己的财产,使农田不受侵害。所以,在1895年,拥有刀枪不入的硬气功理念的大刀会,在曹县、单县等地流行起来,于是乎鲁西南这块土地滋生了大刀会,而大刀会或多或少地披上了当地民间宗教迷信的色彩。8参与大刀会的多是乡村中的富户地主或大地主的佃农,目的就是靠刀枪不入的气功来对抗匪患,其中创立大刀会的刘士瑞也是拥有大量土地的地主。由乡绅组织团练在鲁西南地区是司空常见的事情,因此乡绅势力在维护地方安定以及控制社会层面上占据主导地位。9不过,由于匪患的横行,传统的乡绅团练无力面对这种局面,因此新兴的保护乡民的团练——大刀会慢慢占据主导地位。甚至有史料记载了大刀会的规模“迄今(光绪二十二年八月)在山东曹县,河南东诸县,江苏徐州诸县有大刀会…..而且公然在曹县唱戏四天,以聚会友,大约有十余万不止,此会何以兴盛如是之速哉!”10

二、天主教圣言会在鲁西南的传教活动

1875年,德国人杨生(A.Jansen,1837-1909)于荷兰创立圣言会(Divine Word Missionaries),该会名字取自《若望福音》第一章(新教称为《约翰福音》)“圣言起初就有”。该会注重个人的默观和灵修,也注重普世宣教的工作。该会有五大使命:1,聆听神的圣言。2,用个人与群体生活,用以传道见证基督福音,宣讲圣言信息。3,促进地区教会对传教的认知,鼓励平信徒参与天国的建造。4,与地区教会合作,共同传扬福音。5,关爱贫穷和受欺压者。11圣言会在1880年至1950年曾派五百多名传教士来到中国,还在1933年接管了当时天主教最有名的辅仁大学。

1879年3月2日,毕业于斯太尔修道院并祝圣为神父的安治泰(Johann Baptist Anzer)和福若瑟(Josef Freinademetz)成为该会的首批传教士。同年4月20日,他们到达香港学习为期一年的中文和传教课程,之后开始了二人的宣教之旅。1880年4月,安治泰到达济南,该地区是方济各会管理的天主教山东代牧区主教公署所在地。1882年1月2日,山东代牧区主教顾立爵任命安治泰为山东代牧区副主教,主理南部地区,又将山东南部“兖州府,曹州府,沂州府”牧区划给圣言会管理。安治泰与福若瑟在阳谷县坡里庄传教,当年发展信徒158人。后在1886年,教廷又从山东代牧区划出山东南部代牧区,让圣言会管理负责“曹州府,兖州府,沂州府,济宁直隶州”的教务。12这是圣言会接手的第一个牧区,此教区当时只有300名在册信徒和4名传教士,但到了1919年有48名圣言会士在该牧区传教,信徒已达到89559人,甚至跃升为天主教在中国最大的教区之一。13一开始圣言会在鲁西南地区的传教活动并非一帆风顺,甚至说是阻力重重,因为该地区的兖州府也是中国儒教文化的发源地。兖州府在清朝管辖曲阜和邹县,而这两个地方分别是孔子和孟子的故乡,更是中国历代帝王册封孔子后人为衍圣公的世代居住地。从一开始,安治泰就将传教活动的重点放在了兖州这个地方。在安治泰眼中,中国人是“圣人孔子”的门徒,兖州府如同西方基督教的圣地一样重要,是中国“宗教经文”的发源地。14甚至有圣言会传教士描述了安治泰的传教目标:“从一开始,安治泰主教就将注意力放到了该城市….济宁特别重要,因为这是山东的商业都会,且被认为是夺去圣城兖州的滩头阵地。”15所以,安治泰将重心放在了济宁,其次是因为,鲁西南的其他地区如菏泽,盗匪横行,被传教士认为是“强盗之邦”,安排在济宁也是出于安全问题的考虑。16于是1891年,天主教正式在济宁城东建立了“圣若瑟天主堂”,17同年安治泰也将主教座堂迁往济宁。但是,在兖州建立传教机构的计划,一直遭受阻力,甚至传教士与当地乡绅的争斗持续了十年之久(1886年-1896年)。直到中日甲午战争,中国战败,清政府无力干预德国传教士,这才在兖州建立传教机构(1896年)。不过在争取到兖州之前,传教士在鲁西南地区的工作也是相当可观的,1885年至1893年初在鲁西南一带,传教士就发展了16000余名信徒,甚至在单县东南乡李集一带方圆20里就有7-8座教堂。

图为福若瑟(中间)与孔子后人在兖州教堂的合影

(福若瑟与众神父)

圣言会传教士在鲁西南继承了早期耶稣会传教士的传教策略,即学习并适应中国文化,乐意与儒家文化对话等。18另外,圣言会在鲁西南最出名的传教士是福若瑟。福若瑟在济宁传道的时候,他并不是穿洋服说蹩脚的中国话,而是说一口流利的山东话,穿当地人的服饰,束的是清朝人的辫子,甚至在福若瑟传道时,只听声音而不见他的人,很难相信这是外国人在讲话。19另外,这位传教士在济宁的表现并不像其他史料上所描述的传教士那样厌恶中国的生活,反而他在家书上表露出他爱这片土地“我感到自己与其说是蒂罗洛人,倒不如更确切地说我是中国人。我爱中国和中国人,我愿在天堂仍是中国人,我愿为中国人死一千次,我没有其他的心愿,只希望我的尸骨埋在中国同胞中间。”福若瑟所在的济宁地区的圣言会也在当地建立了其他教堂,堂口修道院,孤儿院。他们也帮助所养育的孤儿在成年后学习专门的技术,还创办了印刷厂,若瑟医院,以及教会学校——济宁中西中学。20

卢德福修士(1872-1952年)于1898年去到山东,并于1900-1936年在兖州和济宁教会医院服侍。1937-1946年又在蒙阴行医。他曾经治好过孔子家族的后人。当1919年列强要求所有德国人离开中国时,这位孔子后人以家族的名义支持山东留下德国传教士。21

天主教传教士的传教策略一般和新教传教士一样,也将传福音和慈善工作结合在一起,但他们将传教的重点放在了收养儿童和拯救濒死儿童的事工上。根据赖德烈在《基督教在华传教史》一书所指出的,天主教传教士和新教传教士的传教策略有所不同,天主教传教士进入中国传教后,他们曾尝试通过世俗的手段吸引他人归信天主。例如,天主教教士因是洋人的背景,所以他们会通过使用干预中国人司法诉讼的方式,争取被帮助者归信天主。甚至有佃户为了避免受到地主的压迫,从而归信天主。22不过值得注意的是,传教士帮助教徒争讼,常常是为了保护他们免受乡邻因信仰带来的欺压,当然也许是因为传教士想要介入没有公正的裁判,也会有传教的目的。23从福若瑟的回忆来看,绝大部分的天主教传教士并非是恶意帮教徒争讼,歪曲事实,福若瑟曾说他上过慕道者的当,帮助说谎者争讼,当他知道了真相后,他也让新教徒和敌对的异教徒赔礼和解,后来他对衙门之事敬而远之。24另外,在1878和1889年代山东遭遇饥荒,新教传教士和天主教传教士都参与了赈济饥民的工作,新教传教士是无条件地赈济饥民,但天主教传教士在赈济饥民时,还附加了要求归信天主的前提条件。25但这并不能成为新教的传教工作要比天主教的传教工作更看重归信者质量的证据。26另外,天主教传教士入华期间买入土地和房产,并将此出租给世俗之人,同时也在赈灾期间,偶尔以低价买入土地,也用于出租,以此补贴他们的传教活动。27不过天主教传教士也在鲁西南地区修建了许多用于宗教,慈善,教育等事业的建筑。甚至因着圣言会在鲁西南的开拓,1890年,紧临山东的砀山县侯家庄整村归信天主,后来为法国耶稣会士开拓江南代牧区(江苏和安徽)提供了机遇。

三、圣言会与鲁西南当地的冲突

在1886年圣言会初到鲁西南地区时,曾私下在兖州城购买民宅,欲在当地设立传教机构。但是因为兖州当地乡绅不满天主教对祭祖问题的教导,后引发冲突。指得注意的是,时任军机大臣的孙毓汶是济宁人,也是守旧官僚,28所以朝廷和当地乡绅自然联合起来抗拒传教士。遂以天主教徒“弃伦灭理,禽兽不如”的口号,驱逐天主教传教士,由此引发兖州教案,直到十年后才得解决。正像有学者指出的,中国传统文化一直将儒家文化奉为正统,当天主教传教士企图在“中国禁地”建立传教机构时,不免会在此引发动乱。29正如山东地方官对传教士欲来兖州传教的评价“兖郡为圣贤桑梓之邦,久涵濡圣泽,一闻外人传教,不禁公愤同兴,势难相安于无事。”30

在1896年兖州教案十年后,鲁西南的曹单县一带亦发生教案,不过这次是由大刀会组织的。31起因是临近山东的砀山县,当地望族庞氏和天主教徒刘氏家族对东湍一带的土地争端而引起的纠纷。当时庞氏的首领庞三,因不满天主教会对刘氏的庇护,遂加入大刀会,导致大刀会干预了这场土地争端。后因此在单县,砀山,丰县,成武,鱼台等地引起骚乱,这些地方的教会多有被毁。根据《清末教案》的档案记载,时任山东巡抚的李秉衡认为这起教案,是由于天主教徒与当地百姓积怨已久,而传教士偏袒教徒引发的,他还呼吁应捉拿匪首,赦免无知民众和有意悔改者。32同年7月大刀会首领刘士瑞和主要帮手曹得礼被处斩,虽然大刀会明面上已经被瓦解,但其活动仍未结束。不过这场教案的诱因是,庞氏家族因逃避官府的制裁,后全族归信天主教,庞三也因此成为了天主教徒,甚至在1897年的教案发生期间护送耶稣会传教士倪怀纶从侯家楼到戴套楼。33只不过庞三最终在1915年因为抢掠活动被处决。传教士对当时的骚乱回忆道“在这场战斗中,叛乱者不占上风,大约有100人被杀,15名抢到被捕并在单县被斩首。两个主要首领也被斩首…….传教区很多地方的教会团体被毁灭,十年辛苦毁于一旦。仅在单县地区就有5个比较大的教堂被烧毁,11个比较小的圣堂被拆毁,28个基督徒团体的信徒的财物被抢劫一空。其他地区的教会也遭受了破坏,特别是耶稣会管理的江南的传教区。”34

和圣言会有直接关系的“巨野教案”(1897年),则是拉开义和团运动序幕的三大教案之一。郓城教士韩里加略和汶上教士能方济,在1897年11月1日前往巨野张庄拜访当地传教士薛田资,薛田资遂留二人留宿,并将薛田资的卧房让给二位去住。但夜间,有二三十手持刀枪之人闯入他们的张庄教堂,并将韩里加略和能方济砍死,但薛田资得幸逃走。发生巨野教案的起因,在历史上并无定论,说法不一。根据清政府的档案来看,清政府认为“盗贼起意行窃,遂偶然杀人”。35根据时任山东按察使的毓贤给山东巡抚李秉衡的报告称,行凶者乃巨野,嘉祥等游民,勾结巨野人士,在当夜潜入教堂行窃,但引起教士警觉,由窗口开放洋枪,射伤二人,于是这群人起了报仇之心,遂将二教士杀害,并收刮财物,携款逃逸。36但根据周锡瑞的说法,巨野乡民杀害教士是因为教士薛田资的个性令乡民厌恶,不会与中国人和平相处,帮助教徒争讼,甚至带领曹家庄的众多身为前白莲教徒的村民归信,但又拒绝该村的头领入教。因他偷窃并杀死一头牛,该首领后来加入大刀会,并领导众人在该教堂行凶。37在教案发生后,官府捉拿了多人,后将七人判罪,其中二人被杀,五人判无期。同时,德国以此为借口派兵舰侵占了胶州湾,并索要白银二十万两,又在巨野、曹州、济宁等地建造教堂及传教士的庇护所。德国后又逼迫清政府签订了《胶澳租界条约》38,在此之后鲁西南地区因巨野教案就不断发生一些小规模的骚乱。

在1898年至1899年夏,仅山东的兖州、沂州、曹州、济宁一带和鲁西北地区就发生了对抗教会的事件1000余起,但规模都较小,可以说是乱民的骚乱,值得注意的是参与相关冲突的主要成员都是地方精英。39虽然圣言会位于教难风暴的核心地带,但是有些地区则相安无事,韩宁镐曾回忆1898-1899年间他的经历:“当时在别的地方爆发了反对教会,反对传教工作的运动,而我们的总本堂区反而安然无恙——虽然这个地区被称为经常发生起义的地区……靠近早已发生叛乱的地区,比如成武县和定陶县,那里的人们根本不愿意加入这种敌视教会的运动。本地区大刀会头目与我们的传教员的关系都很融洽!他们告诉我们,他们不要加入那些暴动,因为我们和我们的信徒对他们都很友好……根本也不存任何引起暴动的理由……那两位官员也对我们说,他们没有听到有反对基督徒的控告…..”40

面对骚乱,后来接任山东巡抚的毓贤采取的是“阳剿阴抚”的策略。当骚乱达到比较激烈的程度,引起外国干预或影响当地统治秩序稳定时,他才会镇压骚乱;如果程度较小,或未针对教会时,毓贤不会干预过问。41或许是因为毓贤之前竭力平息巨野教案,但未能阻止德国人进入山东,所以他改变了施政方针。从多方面的史料来看,毓贤是一个仇外,反对洋教,竭力维护清朝统治的满族官员。例如,1899年春的济宁教案中,在平息了当地拳民的骚乱后,拳民自称是受到了官方的首肯。42韩宁镐也证明了毓贤的反教仇教情绪:“煽动大刀会那些老叛徒反对各地的基督徒。大刀会那些团体——其中也有士兵,甚至有一些官员——后来袭击信徒们并破坏他们的房子。”43当面对骚乱的时候,也有教外人士保护他们,韩宁镐回忆道:“几个村子的村长——他们都是教外人——派民兵来保护基督徒。他们打败了大刀会人士并驱散了他们”,甚至韩在多年后也怀念起在曹州府的日子,他说道:’但愿我能回到曹州府去,那里有可爱的强盗们!’44

同年,在面对平原县的教案冲突时,毓贤采取明面镇压,暗地里安抚的策略,并将山东的义和拳和大刀会都改为民团,甚至上奏朝廷,希望朝廷承认大刀会,认为这群人是义民,可被朝廷所用。45但后来因剿义和团不力被撤职。回到北京后,他继续向朝廷举荐义和团可“扶清灭洋”。当有人斥责义和团是匪类时,毓贤恼怒地回复道“义和团魁首有二:一为鉴帅(李秉衡),第二个就是我”。46他还认为朝廷太无主张,有些大臣媚外,义和团又忠又勇。甚至当毓贤调任做山西巡抚后(1900年),他引入了义和团。他写信给与他交好的端王,写道“山西的洋教堂很多,需斩尽杀绝,然后才能想下一步,我作为地方官必为您分忧,为朝廷尽忠,对地方尽力,对义民尽信,对天下后世无愧。”还在山西唆使义和团抢夺教众和洋人的财物,屠杀传教士。端王向慈禧举荐了义和团,导致仇洋情绪弥漫朝堂,最终引发“义和团事件”。所以这也难怪,在义和团事件中,山西是发生教案最多的省份,超过了大刀会的发源地。与毓贤形成对比的是,接替毓贤做山东巡抚的袁世凯在1900年1月对山东境内的拳民进行扫荡,最终将义和团的活动赶出了山东。但袁世凯的做法并没有阻拦义和团在华北的蔓延。因为清廷纵容,以及背后主导义和团的民粹的兴起,最终导致义和团事件的惨案。而这只被放出来的猛兽,清廷始终没有能力关回笼子里。

后世对义和团运动的评价,主要是从反西方帝国殖民运动的角度来切入的。但是从史料来看,义和团运动的兴起主要是因为“传教士在中国内地日渐频繁的传教运动和当时日渐高涨的民粹主义”碰撞出了火花。虽然中国对外来宗教一直持包容的态度,但面对一个拒绝拜祖先,拒绝拜偶像,甚至挑战儒家权威,挑战宗族亲缘关系的宗教,中国社群并未采取包容的态度,甚至会想尽办法来排斥这个被称为异端的外来宗教。更何况,他们作为基督教文明正在闯入的是中国儒家文明的禁地,肯定会引发对立,排斥外来的基督教。正如梁家麟所说的:“中国人对宗教采取包容的态度,甚至互相渗透,但是太强调对立的宗教,将会不得人心。”47还有,基督教是一个强调“教会组织”的宗教,这无疑是在强调宗族的乡土社会中另立新的团体,从而加重了他们的排外心理。48此外,当清末的中国人面对这群身穿奇裝异服,说着蹩脚的中文,甚至举行在中国人看来是喝人血,吃人肉的神秘仪式,即基督教圣餐礼仪,不免让他们对这群洋人产生敌意,正所谓非我族类,其心必异。正如有些学者认为当时的中国农民也有一种盲目的排外心理。正如福若瑟的见闻:大意如下“归信者之前的乡邻将他们当做人类的渣滓,没有人愿意和他们来往。并被人骂为二毛子。并流传创心剜目,放在火上烤.....人们还威胁信徒要将他们活埋,将他们名字从家谱中除掉。”49另外,根据清末档案来看,济宁州知州曾和福若瑟当面谈到,在该地区有官吏和百姓相信传教士会将小孩的眼目心脏挖出的谣言。50还有,天主教当时设立育婴堂,主要收养遗弃婴儿,但这些婴儿在健康和体质上有非常严重的问题,加之晚清医疗条件落后,难免会造成大量被收养之弃婴的死亡,这在民间却形成了洋人捉婴儿以进行采补术的谣言。51此外,天主教传教士在中国传教时左右百姓争讼,甚至能够左右地方官的决策,这无疑攻击了中国传统人民敬仰官僚的神圣信念。毕竟在中国传统中,中国人一直信奉学而优则仕的理念。虽然这群传教士绝大部分并没有带着恶意去帮助信徒争讼,但难免会有误会。这种做法也无形中破坏了中国本土的乡绅阶层的利益,这场骚乱的背后,往往有乡绅阶层的参与。

加之当时很多皈依天主教的教徒,并非是因为信仰而跟随。正如上文指出的,当时正值山东饥荒加上鲁西南地区的资源匮乏,暴力横行,天主教正利用物质或教会的支持吸引当时的社会底层归信。52从正面来看,传教士这种不留遗力地寻找尽可能归信者的行为,会吸引大量在当时中国社会中最没有盼望的人群归信。笔者并不否认天主教传教士对中国基督教的发展所做的贡献,也不否定当时归信天主教的会有很多重生得救的基督徒。但是他们当时的传教策略,必定会吸引一批假信徒来到教会内部,而这批假信徒只顾吃饼得饱,并未有实质的生命改变,而这些底层往往会有地痞流氓,所以难免会让人对教会有负面的看法。所以,在鲁西南发生甚至波及整个华北地区的骚乱,也许就是因为外来宗教打破了原有的生态平衡,加之本土民众甚至清廷对洋人的误解(例如当时清廷翻译错误地把当时外国报纸对清廷的舆论当作外国公使的决议并误译为“勒令皇太后归政”53),导致民族主义情绪高涨,并且背后还有清廷官员的推波助澜54,从而释放出了国民心中的猛兽,酿出了1900年的惨案。而这样的猛兽一直等候驯兽师的出现而将其关入笼中。

不过,并非所有的地方都排斥传教士,甚至有些地方会欢迎传教士的到来,因为他们的到来会给当地人带来科学,医疗,教育的资源,甚至是福音。韩宁镐的回忆录是一个非常好的佐证,所以诸如周锡瑞等学者的观点并不能以偏概全,传教士的传教活动是基督教—帝国主义的侵略者的活动,还是上帝的福音大使的活动,需要诸位自行判断。

四、圣言会最终闯入了禁地

(济宁戴庄天主教堂荩园)

(戴庄天主教堂)

圣言会在“巨野教案”后获得了赔款,于是在鲁西南的传教中心,亦是福若瑟的传教大本营济宁的戴庄天主教医院附近扩建了天主教堂。戴庄天主教医院原为明末清初画家戴鉴的私家园林,后易主李氏,改名为荩园。当安治泰将传教中心迁到济宁后,遂托中国信徒将其买入,改为医院,修女院和神父院,传教士避静修养之地,每年都举行为期两周的牧灵会议,甚至成为安治泰处理教务的地方。该教堂甚至在最兴盛的时候,被西方世界称为“中国戴庄”,如果海外往戴庄寄信都不必写具体地址只需要写“中国戴庄”即可,现在德语文献也保留了《戴家庄区通讯》的史料。到了1926 年该地已建成神父宿舍楼、办公楼、神学院、教学楼、神学院师生楼、工人宿舍楼、神父疗养所、修女楼、绣花楼、洗衣楼、三口大钟的钟楼,崇德小学,楼房瓦舍 780 间建筑面积 1.8 万平方米。在1937 年日军侵占济宁,数以万计的逃难者云集戴庄教堂避难,教会亦给受难者提供生活饮食上的帮助。

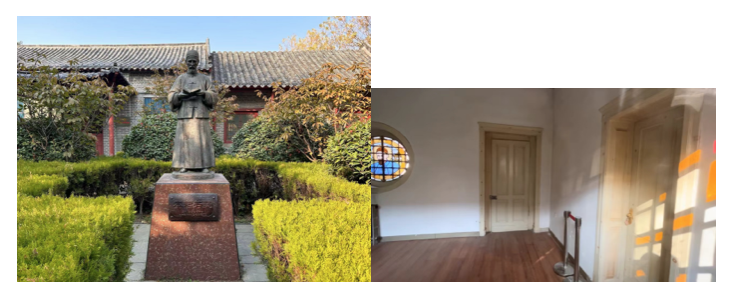

(福若瑟铜像及故居)

另外,戴庄天主教堂内也有福若瑟的故居,甚至有天主教徒的墓地,埋葬着神父、修士共68位,包括在1908年因服侍伤寒病人而被感染,最终在戴庄离世的福若瑟(时年56岁)。这位外籍传教士最终将自己与中国大地深深地绑在了一起,也实现了曾经所说的:“我怎么能不爱中国人呢?他们是我们的孩子呀!”在福若瑟离世后,韩宁镐撰写了福若瑟的传记,并推动罗马教廷将福若瑟册封为“真福福若瑟”的方案。1975年,福若瑟和杨生共同被教宗保禄六世列为“真福”。最终在2003年,罗马教廷将福若瑟列为天主教的第120位圣人,这是山东唯一一位天主教圣人。2018年圣言会也推出了《爱福传——圣福若瑟神父传》的音乐舞台剧。另外,第二任圣言会鲁西南代牧区主教韩宁镐在1939年离世后也被葬在了戴庄。

(图为建国前兖州天主教教堂建筑位置简图)

1896年,正值德国与清廷交好的时期,亦是兖州教案十年后,兖州府主动打开城门欢迎天主教传教士,并支持他们在兖州建立传教点。传教中心也从济宁迁到了兖州。55自“巨野教案”以后,天主教圣言会获得了大量的赔款,清廷在各方面的压力下,最终允许天主教圣言会在中国的禁地—兖州府建造天主教堂。最初主体是在1899年建成的,这是一座哥特式与中式结合的建筑,并有当时亚洲第二大的管风琴。这座天主教堂经历了50年的不断扩建,直到1946年,形成了教堂建筑群,南北长386米,东西宽216.7米,总面积83646.2米,并有大教堂,修道院,安多医院,麻风病院,孤儿院,残老院,男女学校,保禄印书馆,园艺场、酿酒厂、牛奶房、修女院绣花作坊等。共有房718间,其中楼房286间,瓦房432间,征购土地1400余亩。56在修建教堂的同时,安治泰主教与神父们因考虑到要向中国女性传福音,但男性传教士因为中国男女授受不亲的传统不方便向女性传教,遂在兖州设立女传教员的训练学校并由福若瑟担任训练工作。之后在1908年圣言会鲁南教区的第二代主教—韩宁镐建立本地修女会,名为“圣家会”,这是中国首创的本地女修会。

(1910年,圣教会十位修女)

(OHF为圣家会英文缩写)

在后期位于兖州的保禄印书馆,成为继上海之后,中国的第二大天主教出版及印刷基地,它能够印刷中、英、德文著作和期刊报纸。在1929年也创办过《天主公教白话报》,也曾出版过圣言会鲁西南教区主教韩宁镐的许多著作,例如《圣言会福若瑟神父:他的一生和他的成就》(德语,共653页,兖州,1920),《德华大辞典》(特别参照山东方言,2卷,共1171页,兖州,1907年)。

(图为圣言会教士所著新经大略由保禄印书馆出版发行)

(2023年11月初,笔者在济宁市兖州区圣言会天主教堂旧址所拍)

1905年德国人韩宁镐正式接任安治泰的工作,成为第二代圣言会鲁西南教区的主教。1907年,韩宁镐实现了安治泰一直未能如愿的梦想,即来到曲阜的孔府与衍圣公孔令贻会谈。韩宁镐也记录了他来到孔府的感想:“当我去孔公的府中时,我深深地意识到我的拜访具有历史意义…..古老的柏树,辉煌的宙宇和宫殿,这一切都显示着孔子的光荣。而我,山东南部的天主教的正式代表可以会见这个巨大体系的代表人物。我向天主我们的主祈祷,希望他也会带领孔子的子孙走向基督的十字架。”57在这次的会面后,韩宁镐也邀请衍圣公参观兖州的主教府,虽然衍圣公最终参观了主教府,但始终未进入教堂内部。直到一年后,衍圣公拜访了恩博仁神父,并带他参观了济宁天主教堂,在事后他记载道:“孔公来到我们这里,待了一个半小时,与我们一起吃喝。他想听听留声机,去看教堂和我们所有的学校,并且说在欧洲的人肯定也为他的伟大祖先孔子建立了一些神庙,因为他实际上为人类带来了救恩和一切智慧的教导。我们非常小心地告诉了他真相。”58值得注意的是,最后一代衍圣公孔德成(第77代)的出生是由2名兖州修女和2名济南基督教新教的女传教医生见证的。59

总结

柯文,周锡瑞等学者都将1880-1900期间归信基督教的中国人视作怀着不可告人之目的的中国人,也将传教士的传教活动视为借用吸引“大米教徒”(吃饼得饱)的行动,实现帝国主义的侵略。但其实,传教士在中国内地的传教活动,诸如帮助瘾君子戒除鸦片烟,周济饥民,孤儿寡妇,被遗弃者,均为中国的现代化付出了不可磨灭的贡献。如果要研究这段历史,还请诸君摘掉有色眼镜才能真实地看清历史原貌。他们未用基督教的救恩历史观来看待这段历史,所以如果基督徒要研究历史或者是教会历史,必然要整合救恩史观——即上帝在人类历史中的救恩工作的史观来分析过往的历史事件,并对当下的生活产生“神圣的救恩视角的反思”。基督教传教士的到来,必然在中国发生冲突,因为耶稣曾说:“你们不要想我来是叫地上太平;我来并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵”(太10:34)。耶稣并不是挑起战争,而是要提醒基督徒天国的福音闯入世界,必然会引起价值观、信仰之间的对立,甚至引发纷争。这是基督教文明和中国所代表的儒家文明之间的冲突,当基督教闯入中国儒家的文明世界时,它必然将基督教的价值观,体制,实践带到中国,而这会让中国的文明感到危机,随之会发生冲突。

如果先贤所说的“殉道者的血是教会的种子”是事实的话,那么在义和团运动期间为主殉道的新教以及天主教传教士,则是“中国基督教传教事业黄金时代”的种子。值得注意的是,1900年之前在鲁西南地区传教的天主教和新教传教士或多或少的,经历到了“拳乱”的逼迫。但是在1900之后的1920-30年代左右,山东这片土地上经历了属灵复兴的浪潮。传教士在山东的基督教事业也得到了突飞猛进的发展。例如天主教圣言会在兖州的伟大事工,后来的新教在中国北方建立最大的神学院“中国的威斯敏斯特神学院——华北神学院”,山东的灵恩运动——耶稣家庭,都是在鲁西南地区发芽、生长、壮大的。如今的基督徒在这个极度不确定的时代,会因这个时代的动荡找不到自己的天命,呼召,甚至奔跑没有定向。但是当我们回顾一百年前,上个世纪同样极度不确定的动荡时代的故事,基督也许会借此为你我开一条又新又活的道路,从而发现自己的呼召,天命和方向,了解中国教会历史也会为你我提供当下教会生活的动力,鉴古识今,识的也是“今日我们该怎样存活”。

注释:

1 顾卫民,《基督教与近代中国社会》,(上海:上海人民出版社,2010),5页。

2 周锡瑞,《义和团运动的起源》,张俊义、王栋译,(南京:江苏人民出版社,2021),15页。

3 同上。

4 狄德满,《华北的暴力与恐慌》,崔华杰译,(南京:江苏人民出版社,2011),35页。

5 费孝通,《乡土中国》,(上海:上海人民出版社,2006),5页。

6 《华北的暴力与恐慌》,88-90页。

7 https://zhuanlan.zhihu.com/p/571357430

8 大刀会一般采用唱大戏的方式集会,这种方法也更有利于招募成员。大刀会也有宗教色彩,参《义和团运动的起源》。

9 论文《十九世纪末鲁西南地方权力结构与民教冲突》,5页。

10 张力、刘鉴唐,《中国教案史》,(成都:四川社会科学院出版社)476页。

11 刘志庆、尚海丽,《天主教修会在华传教史研究》,(北京:宗教文化出版社),29页。

12 赖德烈,《基督教在华传教史》,雷立柏、静也等译,(香港:道风书社,2009),319页。

13 同上,351。

14 https://history.sohu.com/a/588527574_121241375

15 《义和团运动的起源》,70页。

16 赫尔曼·费希尔,《传教士韩宁镐与近代中国》,雷立伯译,(北京:新星出版社,2015),123页。

17 https://baike.baidu.com/item/河宴门天主教堂/10820536?fr=ge_ala

18 孟德卫,《奇异的国度:耶稣会适应正常及汉学的起源》,陈怡译,(郑州:大象出版社),28页。

19 https://zhuanlan.zhihu.com/p/571357430

20 https://www.xinde.org/show/17373

21 《韩宁镐与近代中国》401页。

22 《基督教在华传教史》330页。

23 梁家麟,《福临中华》,(香港:天道书楼,1995),56页。

24 同上。

25 基督教在华传教史,331页。

26 史维东,《中国乡村的基督教》,吴薇译,(南京:江苏人民出版社),8页。

27 同上。

28 https://history.sohu.com/a/588527574_121241375

29 梁家麟,《福临中华》,55页。

30 朱金莆主编,《清末教案卷2》,(北京:中华书局,1998)586页。

31 《清末教案卷2》,648页。

32 同上。

33 《华北的暴力和恐慌》,290页。

34 《韩宁镐与近代中国》,129页。

35 《清末教案》,691页。

36 http://epaper.hezeribao.com/shtml/mdwb/20160418/269357.shtml

37 《义和团运动的起源》,100页。

38 http://epaper.hezeribao.com/shtml/mdwb/20160418/269357.shtml

39 鲁西南教案统计表(1860-1900)指出,教案的主要参与者是贡生,地保,族长,革役,首事,文生,会首,知府,团总,土绅,监生,大刀会首领,拳会首领。

40 《传教士韩宁镐与近代中国》,136页。

41 林华国,《义和团史事考》,(北京:北京大学出版社,1993),26页。

42 同上。

43 《传教士韩宁镐与近代中国》,136页。

44 同上。

45 鹤阑珊,《天朝的狂欢》,(南宁:广西师范大学出版社,2010),51页。

46 同上。

47 《福临中华》,56页。

48 《十九世纪末鲁西南地方权力结构与民教冲突》,6页。

49 https://zhuanlan.zhihu.com/p/571357430。

50 《清末教案》,691页。

51 《福临中华》,57页。

52 《中国乡村的基督教》,8页。

53 https://www.163.com/dy/article/IF5PPTR70548B1JD.html

54 费正清,《中国:传统与变迁》,张沛译,(北京:世界知识出版社),435页。

55 《传教士韩宁镐与近代中国》,134页。

56 微信文章“教堂建筑历史研究——国保单位兖州天主堂现状再调查”。

57 《传教士韩宁镐与近代中国》400页。

58 同上。

59 同上。